В России есть персонаж, который никого не боится. Он может ударить палкой полицейского, доктора или даже короля. Из каждой трудной ситуации он выбирается, хохоча — он никогда не проигрывает и не выигрывает. Огрев по голове чиновника, он и сам часто бывает наказан, а заканчивает он тем, что собака и вовсе утаскивает его в ад. «Пропала моя голова с колпачком и кисточкой!» — кричит герой, исчезая за ширмой. Но через мгновение он появится на сцене снова: «Вам мое почтение, до нового представления!». И он обязательно вернется, чтобы опять вывернуть все наизнанку и скрасить буффонадой несовершенство мира.

Мы говорим о Петрушке или Петре Павловиче Уксусове — короле русского кукольного театра. Его громкий хохот привлекал народ на площади как минимум с конца 18 века, и с тех пор по популярности этому персонажу не было равных. Образованная публика не понимала его грубых шуток, поэтому Петрушку стали называть любимым героем простонародья. Кукольники перемещались от города к городу с легкой переносной ширмой и стали обязательной частью карнавалов, праздников и народных гуляний, а представления с участием шута с большим носом и в красном колпачке неизменно вызывали смех толпы.

Петрушка не хороший и не плохой, не глупый и не умный. Выглядит эта кукла слегка пугающе: у него слишком большая, вырезанная из дерева голова, крючковатый нос и не то улыбка, не то оскал на лице. Трудно сказать, откуда он взялся, но похожие персонажи-шуты есть и в других культурах: в английском народном театре кукол есть горбун в остроконечном колпаке Панч, в итальянской комедии дель арте есть Пульчинелла, во французском — Полишинель. «Родственников» Петрушки можно найти и в арабских странах, и в Азии.

В то время как в большинстве стран традиция традиционной народной комедии не прерывалась, а горбоносый шут переживал волны новой популярности, в России про Петрушку забыли на 70 лет. В советское время Петр Уксусов изменился до неузнаваемости: это был уже не бунтарь, не критик и заноза, не пугающий балаганный шут, а курносый малыш, который иногда может пошалить, но в целом помогает добрым героям и рассказывает, как надо поступать. Классический же Петрушка никого не учил, а без комичных ударов палкой он терял всю свою привлекательность.

Традиционного Петрушку, который снова был готов разносить чиновников и высмеивать всех и все вокруг, возродили в Тюмени режиссер кукольного театра Сергей Кузин и актриса и художник кукольного театра Ирина Кузина. «Черта» познакомилась с парой профессиональных кукольников, которые посвятили себя театру и вернули жизнь не только Петрушке, но и десяткам других любимых героев.

Новая жизнь Петрушки

В 1986 году Тюмень праздновала 400-летие. В этот день молодому режиссеру кукольного театра Сергею Кузину предложили подработку: нужно было поставить представление прямо на площади, посреди прочих увеселений для горожан. Кузин решил показать публике Петрушку — того самого, про которого уже много лет помнили только исследователи театра и любители фольклора. За основу комедии драматург взял народный сюжет, добавил в него актуальной тому времени остроты, высмеяв местного чиновника — ведь Петрушка во все времена был злободневным. Голову куклы сделали из поролона, вместо декораций использовали замок на детской площадке, приклеили самодельную афишу с надписью «Петрушка». В постановке участвовали Сергей и Ирина Кузины и двое их коллег из кукольного театра — Станислав Железкин, создавший впоследствии Мытищинский театр Кукол, и актриса Наталья Котлярова.

Реакция зрителей удивила кукольников. Оказалось, что Петрушку смотрят: вскоре после начала спектакля у детского замка собралась толпа. «Люди повалили к нам так, что свалили какие-то ограждения. Публика стала смеяться, реагировать», — вспоминает Сергей Кузин. В тот день Сергей и Ирина поняли — Петрушка все еще актуален. Он работает, даже несмотря на то, что нарушает законы драматургии кукольного театра: может позволить себе пространные монологи, и все равно легко удерживает внимание публики.

Тогда Кузины стали совершенствовать свой спектакль. Опереться на чужой опыт они не могли — его просто негде было взять. Понять Петрушку помогла диссертация театроведа Александры НекрыловойАвтор книги «Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII – нач. XX в.». В 1987 у Кузиных появился настоящий, деревянный Петрушка — Ирина нарисовала эскиз и попросила отца вырезать куклу. Этот Петрушка до сих пор играет в спектаклях «Театра Кузиных» и даже участвует в разговоре с «Чертой»: писклявым голосом передразнивает журналистку, которая приехала в город издалека: «Ты зачем в Тюмень приехала? Совсем с ума сошла? Делать тебе нечего!», — и бьет корреспондентку палкой по голове, в ознакомительных целях.

Интервью с Сергеем и Ириной проходит в крошечной комнатушке во флигеле музея «Дом Машарова» в Тюмени. Здесь едва помещается синтезатор и другие музыкальные инструменты, ширма и сумки с куклами. На стенах висят афиши кукольных спектаклей Сергея Кузина и театральных фестивалей, в которых участвовала пара. В этом помещении кукольники хранят реквизит и репетируют, а сами спектакли показывают в одной из комнат музея. Раньше они играли на сценах государственных театров в городах России и гастролировали по Европе, но спустя 50 лет в профессии заслуженную артистку России и известного режиссера-кукольника вытеснили из Тюменского театра кукол.

Сергей Кузин родился в Берлине, Ирина — в городе Свободный Амурской области. Стать актрисой кукольного театра она решила еще в школе и поступила учиться в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Во время учебы Ирина уже начала работать в Казанском театре кукол, и с тех пор осталась в профессии. Путь Сергея в театр был более витиеват: он окончил историко-филологический факультет Казанского университета, пошел в аспирантуру, стал кандидатом философских наук. В то время он заинтересовался театром, и параллельно с академической работой подрабатывал завлитомЗаведующий литературной частью привлекает в театр драматургов и работает с пьесами. В современных театрах этот специалист может также заниматься пиаром, составлять рекламные тексты или тексты для программок и буклетов, взаимодействовать с журналистами и театральными критиками. в Казанском театре кукол. В Казани Сергей и Ирина познакомились, там же у них родилась дочь Полина.

В 1981 году паре предложили работу в Тюменском театре кукол. В профессиональных кругах многие его знали — в то время он считался одним из самых авангардных кукольных театров страны: в то время там не боялись экспериментов, вместо привычных произведений ставили, например, «Пер Гюнта«Пер Гюнт» — пьеса норвежского писателя Генрика Ибсена.». «Впоследствии даже артисты ОбразцовскогоГосударственный академический Центральный театр кукол имени Сергея Владимировича Образцова (ГАЦТК) — театр кукол в Москве. театра завидовали: «Вы так интересно работаете». Тюменский театр был даже отчасти скандальный, в советское время про него писали в Америке, за это директриса получила выговор по партийной линии», — вспоминает Кузин. Так Сергей и Ирина переехали в Тюмень.

Распрощавшись с академической карьерой, Сергей стал работать завлитом уже в Тюменском театре кукол, затем отучился в ГИТИСе на режиссера музыкального театра, и так стал сначала играть в кукольных спектаклях, а потом и ставить их.

Из Кургана в Неаполь

В 1987 году Сергею предложили должность главного режиссера в Курганском театре кукол, и молодая семья переехала в Курган. Неожиданным образом именно с этого города началась дружба, а потом и многолетнее сотрудничество Кузиных с актерами из Италии. «У них был был договор с местным драмтеатром, они должны были вместе что-то поставить в Кургане. Случилась накладка: итальянцы приехали, а драматического театра нет. И поэтому совместную постановку с ними делали мы», — вспоминает он. В 1990 году Кузиных пригласили на гастроли в Италию — так русский Петрушка оказался в Неаполе.

«Мы выступали на площади Сан-Доменико-Маджоре и увидели, что французы, арабы, турки — мы все играем одну комедию», — рассказывает о главном поразившем ее впечатлении Ирина. «Вопрос про глобализм или национальную самостоятельность эти персонажи решают запросто, — объясняет Сергей, — С одной стороны, это глобальный театр, потому что он одного корня. С другой — каждый разыгрывает комедию на своем языке, со своими традициями исполнения: допустим, неаполитанцы играют так, что у них получается отчасти кукольный, отчасти музыкальный спектакль. Удары палкой так просчитаны, что все время возникает ощущение звучащей тарантеллы. А актеры из северной Италии уже гораздо спокойнее, скромнее».

Кузины представляли СССР на выставке европейского передвижного музея центра театра фигур. Когда итальянские коллеги попросили выслать дубли их кукол, пришлось импровизировать. Поскольку руки и голова Петрушки должны быть из дерева — так при его ударах и хлопках получается звонкий звук — Кузины обратились к приятелю, резчику по дереву. Пошли ночью на пустырь, спилили там липу, забрали кусок дерева, чтобы выстрогать из них персонажей. Часть кукол приятель-резчик доделать не успел. Он забрал дерево с собой в другой город, чтобы закончить работу там: «Потом нам пришла очень смешная телеграмма. Испуганная работница почты протянула нам листок с текстом: «Голову выслал, руки потом»».

С 1990 по 1996 год Кузины вернулись в Тюменский театр кукол, где Сергей занял должность главного режиссера. Карьеру в театре они совмещали с гастролями по Европе: уже под брендом собственного театра «Куклы Кузиных» они играли в Италии, Франции, Словении и Испании. Куклы по эскизам Ирины до сих пор участвуют в выставках и хранятся в частных коллекциях. В 1996 году Кузины и сами приглашали зарубежных коллег в Россию. «Наш друг Дэн Бишоп прилетел в Тюмень из Англии, а другой приятель Дэннис Мерфи — из Австралии, это было крайне сложно. И надо отдать должное, тогда у нас были такие власти, что им это все оплатили. И каждый получил по тысяче долларов за спектакль», — рассказывают Кузины про путешествие известных зарубежных кукольников в Тюмень.

Во время разговора некоторые куклы наблюдают за ними со стен. Напротив входа висит кукла-индианка, ей уже 70 лет — Кузиным подарили ее художники Казанского театра кукол. А справа на крючке расположилась страшная старуха с открывающимся ртом, тоже старинная, управлять ей можно с помощью деревянных тростей — ее Кузины привезли из Кургана. Ирина берет куклу в руки. «Помнишь эту песню?», — спрашивает Сергей. Вместо ответа Ирина начинает петь голосом сказочной старушки: «Когда цвяточек расцветает, то все хотят его сорвать. Когда цвяточек увядает, то все хотят его стоптать. Когда девица молодая, то все хотят ее любить. Когда девица пожилая, то все хотят ее забыть», — на этом моменте кукла-старуха злобно клацает челюстью.

Уже в роли главного режиссера Тюменского театра кукол Сергей Кузин продолжал авангардную традицию, которая так прославила это место. Кроме детских постановок в репертуаре появилась, например, «Лысая певица» Эжена ИонескоФранцузский драматург румынского происхождения, один из основоположников эстетического течения абсурдизма, признанный классик театрального авангарда XX века.. Сергей вспоминает, что даже для передового театра выбор материала был смел: «Два старых актера пошли к директору и сказали: «Кузин приехала из Кургана и сошел с ума. Прочитал какую-то пьесу, играть это невозможно, мы ничего не поняли». Но директор ничего. Она только вызвала меня и спросила: «Сергей, можно мы назовем вашу работу экспериментальной?» «Экспериментальный» театр зрителю понравился, и если на первые постановки приходило всего по несколько человек, то вскоре на спектаклях были аншлаги.

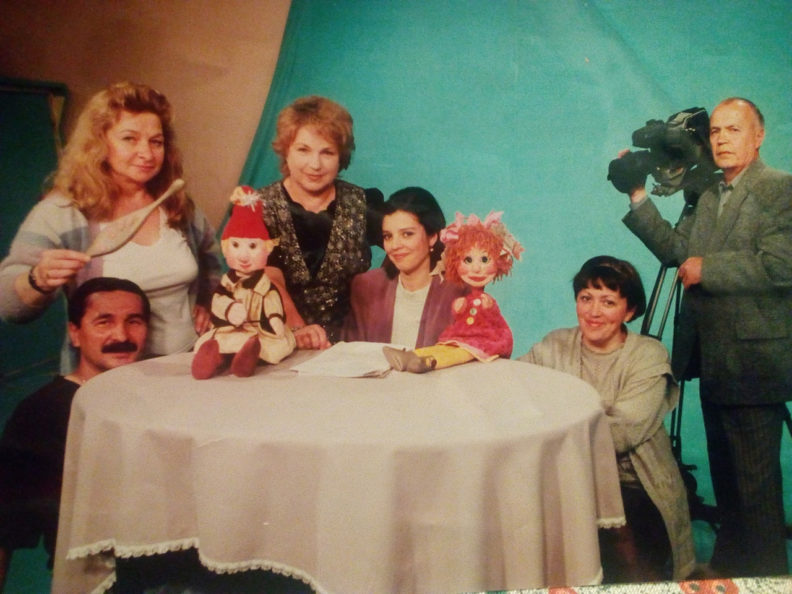

В 1996 году Сергей и Ирина ушли из театра. С тех пор они играли собственные спектакли, а параллельно сменили несколько работ: вели театральный курс в колледже искусств, делали музыкальные спектакли в филармонии, играли в детской кукольной телепередаче «Волшебная палочка», которую прозвали тюменской версией «Спокойной ночи, малыши!». Кузины выступали в программе не только как актеры: Ирина создавала кукольных персонажей и шила для главных героев — Гнома и Фени — разные костюмы, а Сергей писал сценарии каждого выпуска. Передача была популярной, дети присылали сотни писем. «Один раз к нам на остановке подошел мальчик и говорит: «Дяденька, вы гном?» И ко мне обращается: «А вы — гномова жена?»», — смеется Ирина. Уже выросшие жители Тюмени до сих пор время от времени узнают на улице пару кукольников и подходят поздороваться.

Театр на колесах

В 2010 году Ирина и Сергей Кузины снова, уже в третий раз, вернулись в Тюменский кукольный театр и продолжали работать там 11 лет, пока в театре не сменилось руководство. Тогда Василия Пустыльникова, руководившего театром 23 года, сменил на посту директора депутат городской думы от «Единой России» Роман Явныч. С этого момента в театре начался конфликт: многие несогласные с политикой нового руководителя говорили о давлении и невозможности работать.

Громкое увольнение из Тюменского театра кукол произошло в начале 2023 года — тогда отказались продлевать договор с бывшей в то время в декрете актрисой Аллой Киселевой. По словам Киселевой, причиной этому стала личная неприязнь жены директора Натальи Явныч: «Каждый, кто неугоден жене директора, под ударом: лишаются ролей или «убираются» из театра. <…> Кого-то довели, кого-то «попросили», а теперь еще можно не продлить срочный договор», — рассказала актриса в интервью изданию 72.ру. После этого увольнения часть труппы обратилась к губернатору Тюменской области Александру Моору. В результате актрисе удалось отстоять свое место, но всего на год — в апреле 2024 года директор снова не продлил с ней договор, и Киселевой пришлось уйти.

Это привело к еще большему напряжению и череде других увольнений. Тогда Роман Явныч высказался о конфликте в театре: «Коллектив большой, люди разные. Возможно есть те, кому что-то не нравится. Жизнь такая штука. Я пришел сюда работать в театр не для того, чтобы осуществлять какие-то наши хотелки. Мы здесь работаем», — заявил он журналистам.

Помимо скандальных увольнений, сотрудников не устраивало, что при выборе режиссера для спектаклей новый директор стал все чаще отдавать предпочтение своей жене — режиссеру Наталье Явныч. В сентябре 2022 года в театре прошла проверка — комиссия по противодействию коррупции выявила конфликт интересов.

После этого решения Явныч уволилась с позиции режиссера и сейчас занимает должность художественного руководителя по направлению «Театральная деятельность» в «Тюменском концертно-театральном объединении». Структуру, которая управляет несколькими«Тюменское концертно-театральное объединение» объединило пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, дворец культуры «Нефтяник» имени В. И. Муравленк. культурными учреждениями в Тюмени и Тобольске, создали еще в 2014 году. На сайте организации говорится, что объединение стремится «не только сохранить уникальность и самобытность каждого творческого коллектива, его традиции и наработки, но и приумножить достижения».

По словам бывших сотрудников, Явныч покинула театр лишь формально, и на деле продолжила активно участвовать в жизни коллектива и кадровых решениях. Александр Бердников — еще один актер, публично выступивший против нового руководства — был вынужден уйти из театра в мае 2024 года. До прихода Романа Явныча он проработал в Тюменском театре кукол 13 лет и был занят в большинстве спектаклей, но потом открыто выступил против нового руководства: «Мне устроили такую жизнь: ходишь, играешь в спектаклях, которые у тебя были, но в новых постановках не занимают, не дают ролей. <…> На мой взгляд, это такой метод, при котором дают понять, что у тебя в этом театре будущего нет», — рассказал мужчина после своего увольнения. В похожем положении оказались и Сергей и Ирина Кузины.

К концу 2021 года почти все спектакли Кузина сняли с репертуара, хотя до этого они составляли основную часть субботне-воскресной программы и были популярны среди зрителей. По договору с театром Сергей и Ирина должны были работать еще год, но, оставшись без спектаклей, а следовательно и без работы, актрисе и режиссеру пришлось уйти. Из всех спектаклей Сергея Кузина в Тюменском театре кукол сейчас можно увидеть только «Айболита».

«Это просто игра без правил. Всякие бывают ситуации, бывают театральные конфликты — это, к сожалению, часть театра. Но с таким вопиющим непрофессионализмом…», — Сергей Кузин не успевает закончить, его перебивает Ирина: «Уж извините, не могу удержаться». Она рассказывает случай, который попал на видео: во время экскурсии по Тюменскому театру кукол новый директор Роман Явныч назвал тростевые куклы — разновидность кукол, которые управляются с помощью тростей — куклами со спицами. «Ну как так можно относиться? Разве музыкант позволил бы, чтобы его скрипку так обозвали?», — возмущается Ирина. Она считает, что к проблемам и конфликтам в Тюменском кукольном театре относятся слишком легко именно потому, что театр — кукольный, как будто к его сотрудникам можно относиться не всерьез.

Вместе с уходом из театра Кузины потеряли не только кукол, ставших родными за годы работы, но и помещение для работы. Новое место нашлось быстро, и артисты продолжили играть свои спектакли почти без заминки. Сперва они переехали в «Музей тюменских историй»: комнату в деревянном историческом доме снимали за шесть тысяч рублей, но зимой из-за цен на электрическое отопление платили по 20 тысяч. Кузины продавали билеты на свои спектакли за 300 рублей, и в некоторые месяцы оказывались в минусе. Заработать удавалось за счет выездных спектаклей, которые кукольники иногда играют для частных заказчиков.

В марте 2023 года «Куклам Кузиных» снова пришлось переезжать — прежний дом продал собственник. Тогда их дочь Полина помогла им найти помещение, где они работают и сейчас. Музей «Дом Машарова» бесплатно сдает им небольшую комнатку во флигеле.

Новый дом «Кукол Кузиных» — тоже временный. В комнате, где располагаются кукольники, по стенам идут трещины, в коридоре с потолка и стен обвалилась штукатурка. Из-за полуразрушенного состояния флигель планируют реставрировать. Раньше комнаты в этом доме занимали слуги МашароваНиколай Дмитриевич Машаров — тюменский предприниматель, основатель Тюменского чугунолитейного завода. и его дети, а сейчас, кроме Кузиных, здесь работает кожевник и мастерская, где шьют исторические платья 19 века.

Спектакли проходят в одной из комнат музея. У этого импровизированного зала есть и неудобства: сразу после представления артисты должны быстро сложить ширму и убрать кукол, чтобы не мешать проводить экскурсию по музею. Но даже без театральной сцены и декораций Кузины каждую неделю собирают зрителей на свои спектакли, где сказочный мир создается с помощью легкой ширмы, музыки, кукол и двоих людей, любящих свое дело.

Веселый смех будет звучать на площадях

В субботу в «Дом Машарова» приходят дети и их родители — на этот раз Кузины играют спектакль «Такие разные куклы». Среди зрителей есть и совсем малыши полутора лет, и младшие школьники. Есть и давние поклонники театра Кузиных, которые приходят на спектакли не в первый раз. Перед представлением Сергей и Ирина знакомятся с каждым ребенком, заводят с ними непринужденную беседу, и дети, сперва слегка подавленные богатым интерьером исторического дома тюменского промышленника, расслабляются и начинают болтать.

По театральной традиции, представление начинается со звонка, но только не из динамика: Ирина дает колокольчик по очереди каждому зрителю, и когда все позвенели, актеры начинают представление. В спектакле «Такие разные куклы» Ирина Кузина показывает, как можно превращать свои руки в разных персонажей: в шумящее на ветру дерево, в улитку, в петушка — зрители повторяют за ней. Дальше актриса скрывается за ширмой, чтобы раз за разом перевоплотиться с помощью кукол то в заморскую принцессу, то в неуклюжего акробата Спотыкальского, то в обезьянку Грету. Сергей выступает в роли рассказчика и аккомпанирует спектаклю на гармони. Исторический особняк с богатыми комнатами и залами, тяжелыми шторами, старинными сервантами, витринами с фарфором — не совсем то место, где ожидаешь услышать детский смех. Но по субботам здесь именно так.

Хотя реакцию детей на спектакле Кузиных точнее было бы назвать даже не смехом, а хохотом. Во время интервью корреспондентка «Черты» спросила у Кузиных, зачем вообще нужен кукольный театр в 2025 году? Сергей ответил, что живое искусство не заменить мультфильмом, и что и некоторые дети благодаря этому опыту и в будущем останутся театральными зрителями. Но после спектакля становится понятно, что вопрос был не актуален: живое участие детей, их интерес и этот хохот — и есть лучший ответ на него. Кстати, Петрушка, которого Сергей и Ирина Кузины вернули юным зрителям, ответил бы точно так же.

Спектакль заканчивается, Сергей и Ирина Кузины прощаются со зрителями, за несколько минут складывают ширму, укладывают кукол в сумки — им нужно ехать дальше, чтобы отыграть выездной спектакль.

Кузины хотели бы снова работать в Тюменском театре, они даже создали петицию, чтобы их спектакли вернули в программу. После стольких лет в профессии они уверены, что заслужили нормальное положение в театре и помещение, где можно было бы хранить кукол. Но артисты убеждены, что с нынешним руководством это невозможно — они больше не верят, что в ближайшем будущем что-то может измениться. Редакция «Черты» связалась с директором Тюменского театра Романом Явнычем, но комментировать конфликт в коллективе он отказался, сказав, что все разногласия в прошлом: «Упомянутый Вами конфликт — уже история. Возвращаться к ней сегодня никто из работающих в театре не хочет. Желания и фантазии автора упомянутой петиции мне не интересны».

Сергей Кузин, рассказывая про любимого персонажа, объяснял, что Петрушка разрешает все конфликты так, что не остается ощущения трагического конца: «Со всем надо расставаться весело». И если Петрушка, этот трикстер и шут, чему-то нас и учит — то тому, что не бывает ничего постоянного: сегодня его бьют палкой, а через мгновенье он возрождается вновь. И рано или поздно все чиновники, генералы и даже сам черт получат от него палкой-трещоткой по голове, а веселый смех Петрушки так и будет звучать на площадях.