Надежда, почему вас до сих пор не посадили надолго?

Думаю, опасаются шума, поскольку видят недовольство даже при административных арестах. Или надеются, что я сломаюсь. [Ведь им] гораздо лучше уничтожить человека не физически, а нравственно. Они знают, что я только с начала прошлого года пять раз держала сухую голодовку, что 12 лет назад, когда меня и мою соратницу Татьяну Стецуру поместили в СИЗО, мы отказались вставать перед тюремщиками. В суде мы принципиально давали самообвинительные показания, заявляя: «Да, мы экстремисты, потому что нынешнее законодательство объявляет свободу слова экстремизмом. Да, мы действительно разоблачаем спецслужбы, мы действительно боремся против несправедливых законов, и этого не скрываем». И власть испугалась, потому что привыкла, что заключенный не хочет быть заключенным, гражданин не хочет быть подсудимым, оппозиционер стремится к безопасности, в случае чего он эмигрирует. Нам часто предлагали уехать, но мы не соглашались.

Я состою в организации «Демократический союз», в уставе которой еще в 90-е годы появился пункт о недопустимости эмиграции. Член Союза может эмигрировать, но он автоматически исключается. Я этот принцип поддерживаю: слово того, кто находится здесь, больше весит, чем если он то же самое скажет из условной безопасности. Сейчас тем более неприемлемо эмигрировать, поскольку идет необъявленная война, и в нас еще больше нуждаются. Надо продолжать говорить.

Многие либералы воспринимают «Демсоюз» как политических фриков. Как вы к этому относитесь? Не боитесь, что, несмотря на все жертвы, вас тоже сочтут фриком?

Я часто вижу такое отношение, но в ключевые моменты оно пропадает. Когда мы выступали против сноса школ в Петровске-Забайкальском, простой народ круглосуточно бастовал около мэрии в нашу поддержку. А 23 января 2021 года на Площади революции в Улан-Удэ собрались участники всероссийской акции в защиту политзаключенных. Их были тысячи, колоссальное число для Бурятии. Кого-то схватила полиция.

Мы с другими организаторами стояли на ступеньках памятника борцам за коммунизм. Я обратилась к протестующим: «Мне сообщают, что задержанных увезли в УВД Советского района. Вы разойдетесь по домам или пойдете их освобождать?». Люди решили идти. Полицейские выбежали из здания. Опасались штурма. Но собравшиеся просто потребовали допустить меня как юриста к задержанным. В итоге всех отпустили. Полицейские провели меня по подвалам, закоулкам, чтобы я убедилась — задержанных не осталось. Они вполголоса грозили, что разберутся со мной. Потом начались репрессии. Студентов исключали из вузов, меня осудили за организацию митинга. Но в тот день мы победили.

Оппозиционеркой Надежда стала еще в школе. Когда директор попросила подростков написать сочинение про теракт в «Норд-Осте», она назвала требования террористов справедливыми и написала, что в трагедии виновата власть. В 24 года ее впервые арестовали — за разжигание ненависти к силовым структурам в листовках и газетных статьях. Потом были спецприемники, изоляторы и даже психбольница, куда Низовкину упекли якобы за попытку суицида.

Кто ваши родители?

Что самое удивительное, они военные. Я родилась в военном городке, поэтому знаю эту систему изнутри. Парады, патриотическое воспитание. Родители со мной никогда не были согласны. Теперь живут на другом конце страны, стараются ничего обо мне не знать.

Как получилось, что в такой среде выросла бунтарка?

Из-за склонности к творчеству пропаганда на меня повлияла обратным образом. Когда в школе нам, младшеклассникам, объясняли, что Россия никогда ни на кого не нападала, все ее войны оборонительные, у меня возник вопрос — почему Россия особенная, идеальная, а другие народы какие-то не такие, зараженные вредоносным вирусом нападанчества? Начала изучать, читать. Смущало вовлечение в парады с малых лет. Уже тогда детей облачали в военную форму, надевали пилоточки. Потом я заметила в гарнизоне национальную нетерпимость, нехорошее отношение к бурятам, высмеивание их имен и фамилий. Так я постепенно становилась пацифисткой — еще не зная этого слова. Живи я в городе, такие мысли появились бы позже. А в военном городке милитаризм и шовинизм сплелись в совершенно карикатурном виде.

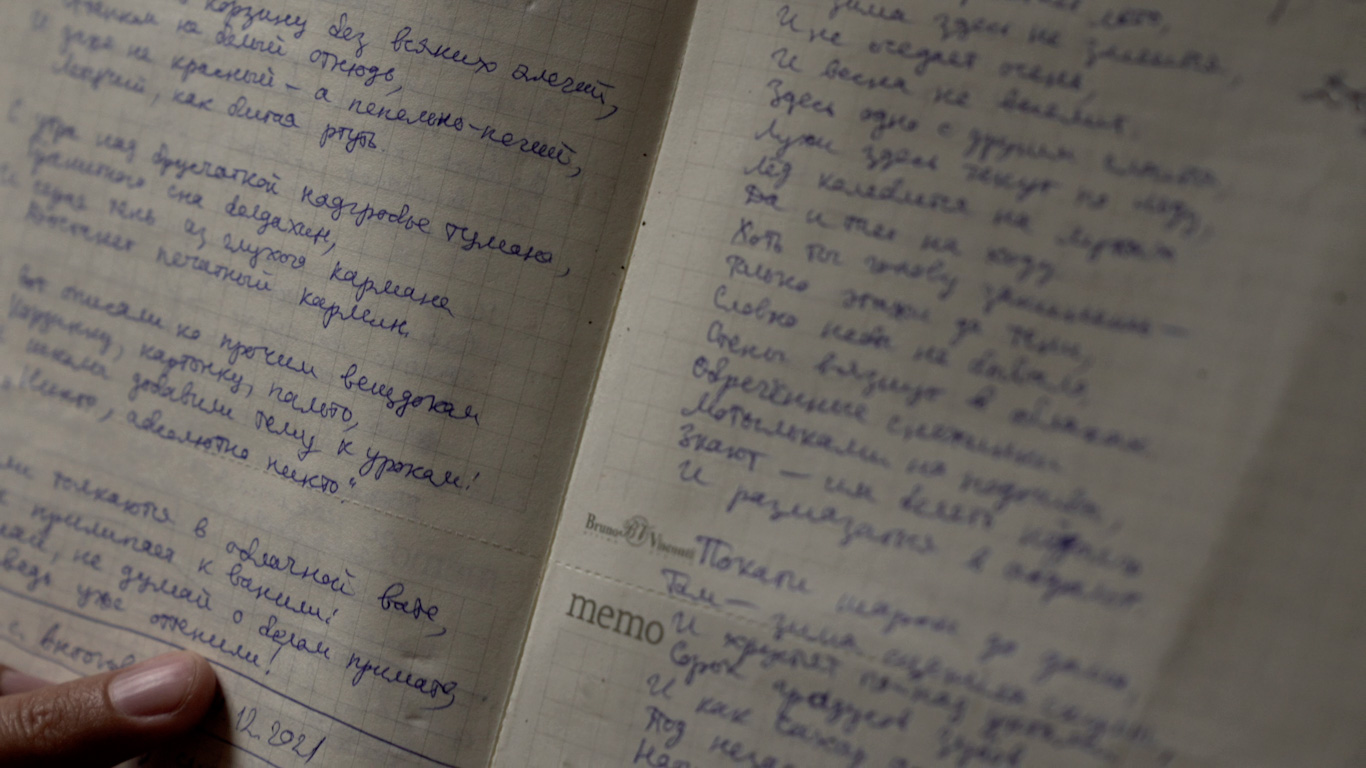

Именно родители, при всех несогласиях, сохранили вашу первую тетрадку стихов.

Да, но только первую. Из позднего много утрачено. Они относились к моему творчеству хорошо лишь до появления гражданственных мотивов. Им это показалось опасным. Еще недавно газета брала у меня, двенадцатилетней, интервью, они считали меня вундеркиндом, и вот уже злятся.

Первой единомышленницей Надежды стала Татьяна Стецура, с которой они познакомились во время учебы на юрфаке. Они вместе попадали за решетку, вместе держали голодовки, вместе боролись за отмену 282-й статьи УК (Возбуждение ненависти либо вражды). Ее частичную декриминализацию в 2019 году Надежда воспринимает как их общую победу. В тот же год Татьяна вышла замуж за своего подзащитного и переехала в Калининград. Она продолжает работать защитником на политических процессах, но сама на протесты не выходит.

Большинство нынешних единомышленников Низовкиной — ее же подзащитные. Работники судов их нередко презирают, называя «отребьем, придурками, которые возомнили себя оппозиционерами». Но Надежда защищает всех — сперва сторонников шамана Габышева, хотя сама не шаманистка, потом сторонников Навального, хотя считает его потенциальным диктатором, теперь — противников войны и солдат, не желающих воевать.

У вас в суде были своего рода перформансы, даже шаманский обряд.

Судьи ко мне уже привыкли, и многое готовы стерпеть. Моя подзащитная Сардана Якушева действительно провела шаманский обряд для победы в деле. Достала атрибутику, закрыла глаза, негромко проговорила молитву, и суд ждал завершения действа. С нее в итоге сняли штраф за участие в митинге. В то время выигрыши бывали чаще. Сейчас по дискредитации вооруженных сил нет ни одного оправдательного решения за все время существования статьи в республике. Поступок Сарданы был в какой-то степени отсылкой к шаману Габышеву. Его можно воспринять и как перформанс в защиту этого оппозиционера.

Как жители республики относятся к Габышеву и шаманизму в целом?

Многие его осуждают и считают фриком. Другие полагают, что шаман он ненастоящий, зато хороший политический лидер. Тот, кто объединил оппозицию в Якутии и обрел сторонников в Бурятии, да и за пределами этих регионов. А шаманисты уверены: если Габышев дойдет до Кремля, президент оттуда испарится.

Важно ли вообще, был это шаманский обряд или политический перформанс?

Я не вижу коренной разницы между религиозным и светским перформансом. В 2011 году мы с другими оппозиционерами приковали себя наручниками к двери мэрии Улан-Удэ. С одной стороны, мы выступали со светских позиций за светскую цель — вернуть прямые выборы мэра города. Но приковывание себя наручниками напоминает приковывание к кресту. В таком перформансе всегда есть элемент жертвенности, ведь он почти неизбежно влечет физические страдания и риски. Это отдача себя на волю стихии, будь то спецслужбы, провокаторы или толпа. Вспомним, как перформансистка Марина Абрамович разрешила делать с собой все что угодно при помощи набора предметов. Кто-то даже направил на нее пистолет, но не выстрелил. И не важно, делается ли это во имя религии или наоборот, во имя разрушения религиозного действа, как было у Pussy Riot.

А было ли там разрушение религиозного действа? Мне показалось, что у Pussy Riot вполне религиозный посыл, современная искренняя молитва.

Вы правильно говорите. Они, конечно, выступали не с атеистических позиций, но немного с еретических. Это не десакрализация как таковая, скорее слом ритуала и превращение его на миг в новый ритуал. Миг жертвы. Иисус хлыстом прогонял торговцев из храма. Теперь все понимают, что он боролся не с верой, а с ее искажением. Пусси Райот просили Богородицу совершить чудо. Прогнать Путина — это же чудо. Они не принизили, а возвысили значение веры, показав, что с ее помощью можно свергнуть земного властителя. Но чтобы завести уголовное дело, их слова истолковали превратно. Тут есть параллели и с шаманом Габышевым. Ведь он силой веры хотел изгнать даже не Путина из Кремля, а демона из Путина, то есть самого Путина освободить.

Получается, что главное в перформансе — жертвенность. Она все превращает в настоящее, каким бы человек ни выглядел фриком.

Перформанс — это аналог самосожжения, только самосожжение — перформанс с однозначным летальным исходом. Риск, не нацеленный на самоуничтожение, важнее. О самоубийце можно сказать, что он слаб, не выдержал и покончил с собой. А если отдаешь себя на волю враждебной силы с намерением выжить, это действует сильнее. Поэтому я объявляю сухие голодовки, но на площади себя не сожгу.

А страшно голодать?

Это настоящая пытка. Голод и жажда забываются, проходят, отступают. Но когда тело обезвоживается, больно абсолютно все: сидеть, лежать. Мягкие ткани усыхают. Как, наверное, они усохли у хамбо-ламы ИтигэловаБурятского религиозного деятеля, чье нетленное тело хранится в Иволгинском дацане.. Через несколько суток начинается тотальная бессонница. Каждое движение приближает обморок, если резко шевельнуться, можно упасть. Большинство считает, что голова голодающего занята соблазнительными картинками: котлетка вкусная, буузы. Но в первую очередь это мучительная, невыносимая боль, которая длится сутками.

Однажды на шестой день голодовки пришлось работать адвокатом — меня и подзащитного привезли в суд прямо из ИВС. Я сознавала, что соображаю хуже и плохо говорю, поскольку пропадает голос. Но если сосредоточиться лишь на работе мозга, можно защищать качественно. Тот процесс это показал. Тело замирает, а голова работает.

Сухие голодовки — это готовность пойти на смерть. Они убивают быстро. Это каждый раз поднимало волну негодования, причем часто у людей, которые не были нашими союзниками, но поддерживали за мужество. А враги пытались меня сломать психологически. Начальник ИВС, вызывая в свой кабинет с мягкими диванами, каждый раз уговаривал выпить чаю с печеньками, обещая, что никому не скажет.

Вы не боитесь причинить невосполнимый ущерб организму?

У меня теперь больные сосуды. После двух последних голодовок я не могла ходить. Прошлым летом опухла правая ступня, а в марте этого года уже обе. Передвигалась я только держась за стену и подпрыгивая. И самое страшное, что полгода у меня не было ни арестов, ни голодовок, но эти симптомы порой возникают и без них. Я чувствую, что каждый выпитый стакан чая прямиком опускается в ноги. Они набухают. После голодовок я весила 48 килограммов. Сейчас где-то 50. Если я на свободе дам себе волю, это, извините за тавтологию, сломит мою волю. Поэтому и в обычной жизни стараюсь быть воздержанной в еде.

Почему вы не объявите менее радикальную, ну, хотя бы не сухую голодовку?

Это же краткосрочные, административные аресты. Десять суток с питьем воды не впечатлят ни противников, ни сторонников. Конечно, я не стану прибегать к этим мерам, если мне дадут, скажем, семь лет лишения свободы. Я буду жить. Возможно, воспользуюсь ими, чтобы отстоять свое достоинство или вступиться за других заключенных. Но одно скажу точно: я по-прежнему, вне зависимости от карцера или других последствий, откажусь от работ, не стану вставать перед сотрудниками УФСИН и ни одним движением не легитимизирую приговор.

В центре Улан-Удэ соседствуют два магазина — «Товары для мужчин» и «Все для женщин». Судя по витринам, предполагается, что мужчин в первую очередь интересуют кредиты, часы и мобильники, а женщин — иконы. Надежда рассказывает, что бурятская политика и юриспруденция очень патриархальны. Женщин-политиков объявляют неспособными создать семью, женщина-адвокат — редкость. В начале карьеры Низовкина часто сталкивалась со снисходительным обращением судей и прокуроров — не «уважаемый защитник», а «красавица», «девушка». Теперь, по ее словам, никто не осмеливается так говорить.

Вы живете одна в доме-крепости. Не хотелось завести семью?

Я редко об этом думаю. Допускаю такую возможность — со спутником, равным мне по стилю жизни, по мужеству, схожим по убеждениям. И если будет благоприятный момент, не требующий полной самоотдачи. Я не хочу, чтобы члены моей семьи стали заложниками системы. Если она рухнет, я, возможно, создам семью, поскольку выполню основное предназначение и смогу себе это позволить.

Вы много шьете и разнообразно одеваетесь. Неожиданная черта для аскетичного правозащитника.

Стремление к красоте — часть стремления к преобразованию мира. Я встречала у некоторых феминисток слово «юбконошение». Меня оно так насмешило! С их точки зрения, это признак замшелого ума. Они убеждены, что женщина стремится быть красивой для мужчины, для сексуальной объективации. Но красота намного выше этого, можно к ней стремиться не для того, чтобы кого-то соблазнить.

Все признаки моего благополучия связаны с ручным трудом. Кажется, что такое медитативное занятие плохо сочетается с революционной жизнью, но это не так. Мой дом сильно страдает от того, что я в нем почти не нахожусь. Поэтому я использую каждую передышку для улучшения быта. Сама шью одежду, украшения, сумочки, подушки. Могу сделать воротничок из старинного кружева или превратить спортивный костюм в вечернее платье. Товарищи знают о моем увлечении и приносят любопытные находки — кусочки шубы, меха. У меня есть не только бумажные, но и тканевые архивы. Если меня закинут в зону бедствия, как было после наводнения в Крымске, я из лоскутка способна создать деловой элемент — чтобы в официальных структурах ко мне серьезно относились как к юристу.

Чем вы зарабатываете?

Политические дела жертв репрессий и цензуры я веду бесплатно. Их все больше, и на коммерческих клиентов почти не остается времени. Живу, в основном, за счет донатов зрителей моего канала. Пропагандисты пишут, что это якобы не от простых граждан копеечка, а от украинских и американских спецслужб. Но я никогда не получала иностранных денег. Просто живу в режиме жесточайшей экономии. От каждого понемногу, и хватает.

Чему посвящены ваши эфиры на YouTube?

С 21 сентября я веду трансляции с Театральной площади Улан-Удэ, где постоянно задерживают протестующих. Рассказываю о мобилизации и преследованиях членов антивоенного движения. Мобилизация в Бурятии более массовая, чем в других регионах. Людей, особенно в селах, забирают ночью, не дают обжаловать повестку и быстро отправляют на фронт. 24 сентября в прямом эфире задержали сразу 11 человек. Все держались стойко, хотя большинство раньше не участвовало в политике. Некоторые вместе со мной объявили сухую голодовку. В итоге всех нас либо отпустили без суда, либо оправдали.

Как жители Бурятии относятся к войне?

В Бурятии почти не осталось аполитичных жителей, каждый на какую-то сторону встал. Много семей из-за этого распадаются, дети конфликтуют с родителями. В оппозиции тоже раскол — КПРФ поддерживает войну. Бывший оппозиционер Сергей Кислов постоянно мне угрожает, хотя раньше был нашим товарищем. В основном, обещает облить зеленкой. В моей жизни были и физические нападения, но, как правило, все ограничивается угрозами. Я их слышу так часто, что уже привыкла.

Летом половина общества была с нами, а теперь, думаю, уже большинство. Когда человеку и его близким грозит принудительная отправка на фронт, отношение к войне меняется. Раньше буквы Z были всюду, теперь их встретить сложно. Плакат с буквой V на постаменте памятника Ленину в центре Улан-Удэ сожгли, даже с автобусов символика войны почти исчезла. Опасаются народного гнева. 99% протестующих — женщины. Бурятские мужчины массово покидают республику и уезжают в Монголию.

Вы чувствуете себя виновной за войну?

Нет. Это было в детстве, когда я слышала, что происходит в Чечне, пока я сижу под мирным небом. А сейчас я уже невиновна, поскольку борюсь. И осуждаю оппозиционеров, которые твердят о своей виновности. Если они лично сделали все от них зависящее, какая может быть вина? Кто борется, тот не виноват. Вина нужна, чтобы побудить к действию. Потом она должна уйти. Это как боль. Она выявляет недуг, но при лечении уже не нужна.

Надежда мечтает — когда борьба увенчается победой и общество будущего наступит, она сможет больше времени уделять литературе. Сейчас же творчество и юриспруденция стремительно сменяют друг друга — то от стихов отвлекает срочная апелляция, то, наоборот, сухие официальные строчки навевают литературные метафоры.

На вашем столе лежат и юридические документы, и тетради со стихами. Не слишком ли странное соседство?

Правозащитник, занятый исключительно правозащитой, однобок и склонен к расчеловечиванию противника. А творческий подход позволяет во всем видеть сюжеты, персонажей, которым можно и посочувствовать. Для меня Путин — тоже персонаж.

Вы ему сочувствуете?

Конечно, как и любому правителю. Во имя власти он отрекся от совести, отказался от спокойной личной жизни, через многое переступил. Он вечно в напряжении, опасается за жизнь, за устойчивость своего трона. Не будь я писателем, однозначно бы радовалась любой раковой клеточке в теле Путина, любой новости, что он скоро скопытится. Но я стараюсь не допускать это до сердца, и мне несложно, потому что я на все немного абстрактно смотрю. Даже на свою судьбу. Попасть за решетку — несчастье, которого вроде бы надо избегать. Но если посмотреть на себя со стороны, как на персонажа, это интересно. Когда мы читаем такой эпизод в книге или смотрим в кино, мы ведь не закрываем глаза? И я стараюсь точно так же смотреть на ситуацию, какой бы трагичной она ни была. Так легче переносить репрессии. Я вроде бы актер, и одновременно зритель.

Я часто думаю, что в голове у силовика или судьи. Пытаюсь оценить с художественной точки зрения — он значимый драматический персонаж или что-то мелкое? Если у него нет совести, если он никогда не рефлексировал, то можно сказать, что это мелочевка на заднем плане. К идейным противникам я отношусь как к высоким злодеям. Видно, что они думают не о зарплатах и погонах, они относятся к делу всерьез, как к мировоззренческому конфликту. Словно великий инквизитор, они убеждены, что исправляют общество, выжигают каленым железом нечто негативное. За такими наблюдать — литературная радость. Они достойны того, чтобы против них бороться.

Такие люди даже могут понять нашу правоту и помогать — по крайней мере, тайно. Бывает саботирование приказа в нашу пользу. Следователь, который в 2009 году допрашивал меня и Татьяну Стецуру, прекратил проверку и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Я видела, что это честный противник, прямо в процессе разговора у него лицо меняется, черты искажаются, он ломается, выходит из себя. И в этот самый момент начинает сочувствовать. Тот следователь потом предпринял все возможное, чтобы дело не возбуждали. Но его сместили, поставили нового, и вскоре мы уже стали подсудимыми. Если бы я смотрела на него примитивно, как на «поганого мента», он бы чувствовал такое отношение, и я бы не смогла его перетянуть на свою сторону. Это плоский конфликт, без развития и катарсиса.

Я хочу, чтобы все правозащитники, оппозиционеры попытались встать на такую точку зрения. Это сбережет им немало нервных клеток, они станут смелее: когда смотришь на себя и врага как на персонажей, меньше думаешь о самосохранении. Ты стремишься не сберечь телесную оболочку, а отыграть сцену красиво. Если все станут поэтами, появится намного больше правозащитников, антимилитаристов, да и просто смелых людей.

А если случится катастрофа, вы все равно будете в зале?

Я не стану медлить, как Гамлет. Моя рука будет махать мечом, тело будет в доспехах, но душа — где-то в стороне. Любое судебное заседание, как и любая инаугурация президента — это театр, причем в средневековом стиле. Входит обычный человек, но он облачен в мантию, как при королевском дворе. Мы перед ним встаем. Понимание этого позволяет не сломаться, когда осознаешь: тут все предначертано, мало шансов что-то изменить. Да, иногда в ответ на нарушение судебной этики мы сбрасываем маски — говорим именно то, что думаем, без всяких эвфемизмов, я поворачиваю камеру на судью, хотя мне запрещают его снимать, мы покидаем зал, сталкиваемся с приставами… Надо пытаться, бороться, но это спектакль.

Зачем же тогда пытаться?

Я стремлюсь добиться того, что именно сегодня все перевернется. Зрители выбегут на сцену, начнут сами бороться, забудут, что в мягких креслах сидели. А актер в мантии сбежит или встанет на колени и покается.