Мы считаем, что расследование военных преступлений — крайне важная работа. И не только ради фиксации истории, но и чтобы участники войн, нынешней и будущих, не чувствовали себя безнаказанными, не думали, что война все спишет.

Александра Матвийчук не отстраненный правозащитник. Она сейчас находится в гуще событий и всеми силами пытается защитить свою страну от страданий и боли, которые принесла война.

Именно поэтому разговор с ней важен и интересен. Как оценивает ситуацию правозащитник, находящийся в сердце войны? Как видит и объясняет систему военных преступлений российской стороны? Какие акценты расставляет? И как сочетается логика правозащиты с необходимостью защитить свою страну от агрессии?

Расскажите, как строится ваша работа? Как идет сбор данных о военных преступлениях?

Мы были первой правозащитной организацией в Украине, которая отправила мобильные группы для документирования военных преступлений в Крым, а также в Луганскую и Донецкую области. Это был конец февраля 2014 года, и я хорошо помню, как мы еще не понимали, что началась война. И уж тем более не представляли, сколько она будет идти. Но уже тогда мы сфокусировались на случаях похищения, сексуального насилия, пыток и убийств людей на оккупированных территориях.

Я лично опросила сотни людей, выживших в российском плену. Они рассказывали страшные вещи: как их били, насиловали, забивали в деревянные ящики, как им проводили электрический ток через гениталии, вырывали ногти, как дробили молотком коленки. Одна женщина рассказывала, как ей вынимали ложкой глаз.

После полномасштабного вторжения мы столкнулись с беспрецедентным количеством военных преступлений. Мы объединили усилия с несколькими десятками организаций — преимущественно региональных, они хорошо знают свои города и села. Мы построили всеукраинскую сеть локальных документаторов, которая покрыла всю страну, включая оккупированные территории. И начали фиксировать все виды военных преступлений, которые считаются таковыми на основании восьмой статьи Римского статута Международного уголовного суда, включая преступления против человечности.

Работая вместе и используя различные способы сбора информации, мы зафиксировали более 47 тысяч эпизодов военных преступлений в Украине. У нас эта инициатива называется «Трибунал для Путина». Я всегда акцентирую внимание на двух неочевидных вещах. Первое — это только вершина айсберга, только то, что мы смогли зафиксировать. Второе — мы фиксируем не просто нарушение норм международного гуманитарного права, а документируем человеческую боль.

Насколько тяжело жертвы военных преступлений идут на контакт? Чтобы поделится своей историей человек должен снова пережить кошмар, который с ним происходил ранее, и наверняка многие этого не хотят.

Это очень зависит от человека и от типа преступления. Всем известно, что самые скрываемые преступления — это те, что связаны с сексуальным насилием. Я помню кейс, когда россияне держали вместе в заключении двух человек. После освобождения один из этих людей рассказывал мне, что оккупанты регулярно совершали сексуальное насилие над его сокамерником. Когда я говорила уже со вторым человеком, то знала, что с ним происходило в неволе. И он, рассказывая мне подробности самых страшных пыток, ни слова не говорил про пережитое сексуальное насилие — настолько это табуированная тема.

Дело в том, что сама природа этого преступления — сложная. Через конкретных людей, которые пережили сексуальное насилие, наносится удар еще и по всей общине. Люди, пережившие такое насилие, чувствуют стыд. Их родственники, семьи, соседи чувствуют вину, потому что не смогли защитить родного человека. А остальные члены общины чувствуют страх, потому что в их понимании они тоже могут быть подвергнуты такому обращению.

Я помню, что в первые недели войны в Киевской области, когда российские войска уже были вытеснены оттуда, люди боялись давать нам показания из опасений: «А вдруг русские вернутся». То есть этот вид преступления бьет по социальным связям внутри общины, и это снижает способность людей объединяться и ненасильственно сопротивляться оккупации.

Ну и, конечно, есть разные люди. Одни хотят забыть все, что с ними произошло, как страшный сон. Другие не верят, что совершившие военное преступление будут наказаны. Но есть люди, которым важно быть услышанным, и они пытаются добиться справедливости.

Российская армия в Украине превзошла в бесчеловечности саму себя, или такие случаи были и во время других вооруженных конфликтов?

Когда я общаюсь с коллегами, которые работали и продолжают работать по военным преступлением российской армии, совершенным в других странах, я не чувствую, что российская армия превзошла себя. Понятно, что во вторжении в Украину есть интенсивность боевых действий и есть масштаб, но на самом деле в основе лежит одно и то же: полная уверенность граждан Российской Федерации, что они могут делать все, что хотят. Традиция безнаказанности, помноженная на имперскую составляющую: «Мы имеем право зайти на территорию другой страны, а если вы будете сопротивляться, мы вас убьем» — это и приводит к таким страшным преступлениям.

Если говорить про этот круг безнаказанности, нужно начинать, как минимум, с Чечни. Там были опробованы очень многие практики, которые российская армия использует из конфликта в конфликт. В Чечне появились фильтрационные лагеря. В Чечне был уничтожен до основания полумиллионный город Грозный. Потом мы видели бомбардировки Алеппо в Сирии, а потом — как последовательно, квартал за кварталом, российская авиация стирала с лица земли Мариуполь.

Вам не кажется, что истоки этой безнаказанности в том, что в советском обществе было не принято осуждать преступления солдат Красной армии во время Второй мировой войны?

Я неслучайно сказала «как минимум с Чечни», потому что, абсолютно правильно, эта традиция безнаказанности началась намного раньше. Я бы сказала про принципы функционирования СССР, который проводил массовые депортации коренных народов, совершал преступления против человечности, использовал искусственный голод как средство геноцида. Массовые репрессии, этнические чистки и все остальное, что было до Второй мировой войны, так и осталось безнаказанным и неосмысленным.

Глядя на ужасы, которые принесла миру Вторая мировая, на миллионы погибших, правительства многих стран пошли на беспрецедентные шаги: создали международную систему ООН, организовали Нюрнбергский трибунал, заложили начало единого европейского проекта, чтобы внутри Европы не было вражды между странами. В СССР зло не было наказано, ГУЛАГ не был осужден, хотя то, что происходило внутри страны — тоже международное преступление, которое не имеет срока давности.

Мои коллеги — российские правозащитники — рассказывали, что когда они в начале девяностых говорили про необходимость проведения исторического суда над преступлениями сталинского периода, власти отбросили эту идею: «зачем концентрироваться на прошлом, если все понимают, что репрессии — это плохо, все уже дали оценку фигуре Сталина, так что давайте проводить реформы и строить будущее, не оглядываясь назад». Но, оказывается, прошлое имеет очень сильную инерцию. И если в Европе памятные дни, посвященные Второй мировой, сопровождали слоганом «Никогда снова», в России скандировали — «Можем повторить». Теперь Россия повторяет.

Я знаю, что многие украинцы считают, что дело в социокультурных особенностях россиян.

Это не сфера моей экспертизы, мне сложно это комментировать. Когда ты смотришь, как российские войска целенаправленно стреляют по больницам, ты просто другим словом, как «варварство», это обозначить не можешь. Люди меня спрашивают: «А зачем они расстреляли машину, в которой сидели дети с мамой?» При этом, сначала помахали им со словами «счастливой дороги», а потом открыли по ним огонь? Или зачем они разрушили музей в Харьковской области? Зачем они убили детского писателя Владимира Вакуленко? Вот зачем?

Я считаю, это прагматичный расчет. Россия целенаправленно использует военные преступления. Она инструментализировала боль как оружие. Она пытается сделать так больно людям в Украине, чтобы сломать сопротивление, чтобы у нас не было энергии бороться против оккупации.

В 2014-15 годах, когда я только начинала работать со свидетельствами жертв военных преступлений, я тоже задавалась вопросом: «А что вообще в голове и сердцах людей, которые такое делают? Что думают и чувствуют те, кто позволяет себе делать такое с другими людьми?» Я начала читать много психологической литературы, для меня было важно разобраться и найти для себя ответ на этот вопрос. И я нашла объяснение — потому что могли, потому что никогда ранее за подобные преступления они не были наказаны.

Десять лет назад в Сирии впервые использовали химическое оружие против гражданского населения. Это была своего рода красная линия. Международное сообщество должно было вмешаться. Но этого не случилось, был политический компромисс. Режим [Башара] Асада пообещал присоединиться к конвенции против химического оружия и уничтожить все запасы зарина в стране, а Россия взяла на себя обязательства гарантировать выполнение этого обещания. При этом, Россия наложила вето в Совбезе ООН на продолжение работы международной комиссии, которая расследовала обстоятельства четырех новых атак с использованием химического оружия против гражданского населения.

Как вы оцениваете личность Путина, который стал главным инициатором этой войны?

Есть Путин как человек, есть Путин как институция, есть Путин как образ, который присутствует в информационном пространстве. У меня, конечно, призма юридическая — Путин интересует меня как военный преступник. Он должен ответить за преступления, которые Россия под его руководством совершила не только в Украине, но и в Сирии, в Чечне, в Мали, в Грузии, в Молдове, в Ливии и других странах. Но я, к сожалению, должна отметить, что это не война Путина. Это война российского народа.

Российское большинство выбрало удобную позицию непротивления войне. Я очень внимательно слежу за всеми социологическими опросами и понимаю всю сложность проведения их в авторитарной стране. Конечно, важно знать, что люди думают. Но в практическом смысле гораздо важнее, что они делают и что они говорят — именно это и создает войну. И я в нобелевской речи сказала, что российский народ будет нести ответственность за эту позорную страницу истории.

Понятное дело, что Путин управляет страной с помощью репрессий и пропаганды. Но также и с помощью определенного социального контракта, который Кремль продал большинству россиян. Те его приняли, поскольку в этом контракте было что-то им созвучное — так называемое российское величие. Оно базируется на имперском взгляде на мир, когда ты считаешь нормальным, что мы «возвращаем свое», а люди, которые сопротивляются, — плохие и должны умереть.

Вспоминается старый советский анекдот, который актуален и в современной России. В городе, где тотальный дефицит, прошел слух, что в каком-то магазине появилось сливочное масло, и весь город выстроился в огромную очередь, чтобы его купить. Какая-то женщина бросилась из другого конца города к этому магазину и тоже встала в очередь. Простояла много часов, а масло закончилось. Идет она домой, расстроенная, что и масло не купила, и время потратила. И тут слышит в небе шум. Поднимает голову и видит, как летят три истребителя. Тут женщина распрямляет спину, смотрит гордо и уверенно, и говорит: «Зато мы — великая страна».

Для меня это аллегория современной России: «Да, мы ничего не можем построить в своей собственной стране, зато приносим разрушения, и нас все боятся». Какая-то гопническая философия. Я искренне желала бы людям в России найти другие основы для величия — гуманистические.

Я прочитала, что вы еще в 2014 году настаивали на увеличении поставок оружия Украине на встрече с Джо Байденом, который тогда занимал пост вице-президента США. Можете рассказать, как это было?

После Революции Достоинства нескольких представителей гражданского общества Украины пригласили с ним на встречу. На тот момент я была руководительницей инициативы «Евромайдан SOS». Мы оказывали правовую помощь людям, которых преследовали по всей стране — это были избиения, пытки, незаконные аресты, сфабрикованные уголовные дела и убийства. Если вы помните, в двадцатых числах февраля 2014 года силовики расстреляли в Киеве мирных демонстрантов. Есть фото и видео этих преступлений, и все попытки российской пропаганды изобразить их оголтелыми экстремистами разбиваются о материалы, которые находятся в открытом доступе.

Я не знаю почему, но после общего разговора Байден отвел меня в сторону и спросил, что нужно Украине. На тот момент никаких поставок оружия не было и, кстати, после этого разговора тоже никаких поставок оружия не было. Я не знаю, что он ожидал услышать, и я тоже к этому вопросу не готовилась. Но я сказала: «Дайте Украине оружие». И это удивительная для меня вещь, потому что, как правозащитница, я придерживаюсь принципов ненасилия. Что, конечно же, не исключает возможности на самозащиту — это право закреплено в Статуте ООН, и если на тебя нападают, ты имеешь право защищаться.

Я вспоминала этот эпизод после полномасштабного вторжения, когда увидела, что право не работает. У меня нет никаких правовых инструментов, чтобы остановить весь этот ужас. Когда меня спрашивали после 24 февраля, что нужно сделать для Украины, я тоже отвечала: «Дайте Украине оружие».

Я до сих пор верю, что право не работает временно и мы сможем восстановить международный порядок. Мы живем в мире, в котором не работает международная система безопасности, и если люди принимают решение бороться за свою свободу и за свое человеческое достоинство с оружием в руках, они вынуждены это оружие простить.

И что вы думаете о скорости, с которой на эти просьбы реагируют украинские партнеры?

Я не военный эксперт, но здесь и не нужно им быть, достаточно здравого смысла. На момент вторжения Россия была 11-ой экономикой мира, там в разы больше населения, и мобилизацию можно проводить сколько угодно. Там во многом более мощный военный потенциал, и есть ядерное оружие. И мы очень благодарны всем странам, которые нас поддерживают и разными способами помогают Украине выстоять.

Но сейчас время перейти на другой стиль мышления — нужно помочь Украине выиграть. Есть огромная разница между понятиями «помочь выстоять» и «помочь выиграть». Эта разница измеряется в видах вооружения, в скорости их поставок, в типах санкций и качестве их решения.

Вам не кажется, что реакция международного сообщества на российское вторжение до сих пор не вполне адекватна? Россия продолжает председательствовать в Совбезе ООН, ее приглашают на крупные международные форумы.

Международная система мира безопасности была построена в прошлом веке странами-победителями. Она дала некоторым из этих стран неоправданные преимущества. Сама структура [ООН] неправильно сконструирована и на нынешние вызовы не отвечает. Наша совместная задача — начать комплексную реформу этой системы. Она должна защищать человека вне зависимости от его места жительства, режимов и войн.

Проблема не только в том, что в авторитарных странах пространство свободы схлопывается до уровня тюремной камеры. Но и в странах, которые называют себя развитыми демократиями, происходят процессы, которые могут открыто ставить под сомнение универсальные принципы прав человека. Российские правозащитники десятилетиями говорили, что страна, которая преследует журналистов, убивает активистов и разгоняет мирные демонстрации, представляет опасность не только для своих граждан, но и для всего мира. И как на это реагировали развитые демократии? Они закрывали глаза и пожимали Путину руку.

Даже после начала войны в Украине они строили все эти «Северные потоки» и продолжали вести business as usual. Поэтому для меня нет ничего удивительного в нынешней ситуации. Если ты строишь политические решения исходя из экономической выгоды, геополитических интересов, конъюнктурных соображений либо иллюзий безопасности, а не исходя из прав человека, то даже при какой-то краткосрочной выгоде в будущем тебя ожидает трагедия. Ты заплатишь в разы больше.

Сейчас огромное внимание к российским военным преступлениям, которые совершаются в Украине. Я говорю «огромное», потому что так было не всегда: восемь лет до этого я пыталась достучаться до ООН, Совета Европы, Европейского Союза, ОБСЕ. Мы отправляли туда наши отчеты про то, что происходит, например, в концентрационном лагере «Изоляция» в Донецке — с десятками свидетельств людей, которые там выжили, но ничего не происходило. А теперь у нас такие «Изоляции» в каждом селе, где стоят российские войска.

Как думаете, почему осталось нерасследованным массовое убийство украинских военных в Оленовке?

Совсем недавно в ООН установили, что это точно не было результатом удара из установки HIMARS по бараку с украинскими военнопленными, как утверждает российская сторона. Но специальная комиссия ООН не была допущена Россией на место преступления, и через какое-то время генсек ООН ее распустил. Честно говоря, я понимаю все ограничения международных организаций, но такие вещи ставят под вопрос в принципе эффективность их работы, и с этим нужно что-то делать.

За годы работы международные организации создали огромное количество внутренних документов для эффективной работы. У них есть политика конфликтов интересов, правила безопасности. А потом происходит полномасштабное вторжение, и они все эвакуируют свой персонал, даже гуманитарные международные организации, которые точно уж должны были быть с людьми во время кризиса. Становится понятно, что они прячутся за этими внутренними регулированиями, и что эти внутренние регулирования начинают вытеснять миссию, ради которой они были созданы. Я не против бюрократии, это важно. Но если твои внутренние документы перестают отвечать ситуации и не позволяют тебе исполнять твою миссию, нужно проявлять лидерство, нужно брать на себя историческую ответственность.

Я помню фотографии украинского бойца Михаила Дианова, который вернулся из российского плена сильно истощенным, с неправильно сросшейся рукой. Сейчас обмененные украинцы выглядят относительно нормально. Российская сторона правда провела какую-то работу и стала лучше относиться к пленным?

Нет, она не стала лучше относиться. Мы наблюдаем, как и раньше, использование людей в качестве инструмента пропаганды. Еще в первые годы войны я беседовала с девушкой из Донецка, которую держали в пыточных условиях за проукраинские взгляды. Это было подвальное помещение размером с душевую кабину, где нужду надо было справлять прямо на месте. Ее почти не кормили и били. Она была беременной и умоляла перестать ее бить. А ей отвечали: «Ты укропка, и твой ребенок вообще не имеет права быть рожденным».

Потом ей сказали: «Мы тебя отпустим, если ты расскажешь российским журналистам, что ты снайперка». Она, конечно, была готова сказать что угодно, даже что прилетела с Марса. И тогда ее первый раз помыли и дали чистую одежду. Она выучила все, что ей надо было сказать на камеру. Когда приехали так называемые российские журналисты, они ее попросили сесть так, чтобы не было видно, что она в положении, потому что это портит сюжет про снайпера.

И сейчас отношение к пленным украинцам остается бесчеловечным. Даже во время войны должны быть какие-то законы, а если право для тебя вообще ничего не значит, должны оставаться базовые представления о человечности. Но то, что нам рассказывают вернувшиеся из плена, говорит о том, что их нет.

Считаете ли вы войну в Украине геноцидом украинского народа? Я знаю, что многие политологи и юристы настаивают, что несмотря на весь ужас вторжения, это — не геноцид.

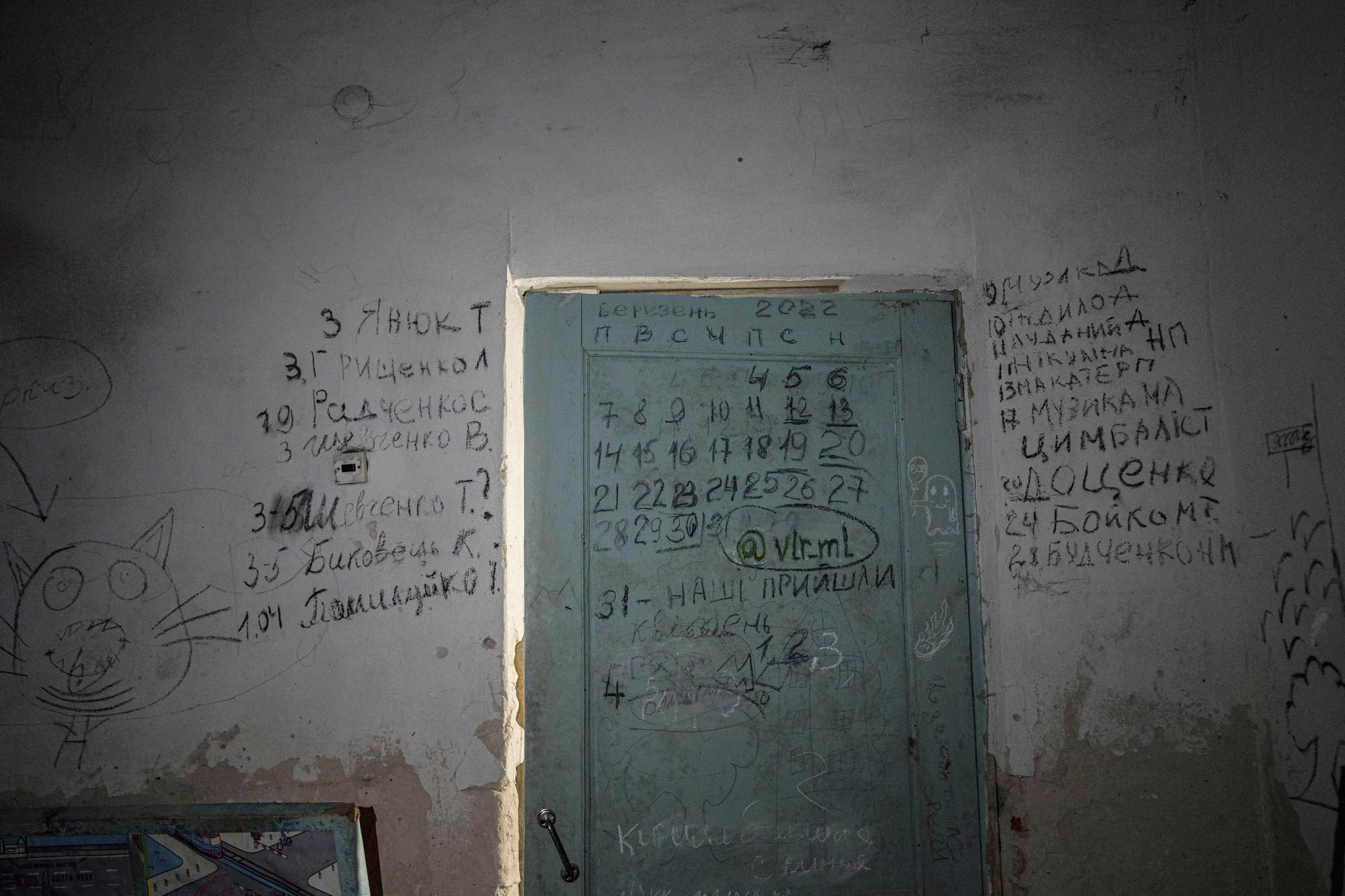

Очень важный вопрос, спасибо, что вы его задали. Эта война имеет геноцидальный характер. Это не сразу очевидно, но когда у тебя 47 тысяч эпизодов военных преступлений, ты уже видишь какие-то тренды, это складывается в общую картину. И эта картина тебе говорит: смотри, уничтожаются не только представители местного самоуправления, но и детские писатели, музыканты, священники, журналисты, волонтеры. То есть активные люди, элита в правильном значении этого слова — люди, которые помогают громаде самоорганизоваться и функционировать.

Параллельно запрещаются украинский язык и культура. Учителя из оккупированного Бердянска говорили, что когда русские пришли к ним в школу, первое, что они потребовали — отдать им учебники истории, чтобы дети не узнали украинскую историю. Параллельно мы видим, что украинских детей отправляют в какие-то лагеря для перевоспитания. Их принудительно усыновляют российские семьи. В том числе, это касается детей, чьи родители арестованы самими русскими — у нас есть такие кейсы. И все это сопровождается определенной риторикой. Начиная со слов Путина, когда он говорит, что Украины как государства нет, и украинцев как народа тоже нет. Потом ты видишь, как пропагандисты транслируют это более открыто. Они говорят, что украинцев нужно либо перевоспитать, либо уничтожить. Все вместе это и есть геноцидальная политика.

Да, как юрист я понимаю, что геноцид — это преступление, которое очень сложно доказать. У нас до сих пор есть юридические баталии о том, что, может, нам лучше квалифицировать это как преступление против человечности, где более понятные основания. Но давайте отбросим все эти юридические домыслы и посмотрим на ситуацию с позиции обыкновенного человека. Если ты хочешь уничтожить какую-то группу людей, тебе не обязательно убивать всех ее представителей. Ты можешь принудительно стереть идентичность этой группы, и все — группы больше не будет, целого народа больше не будет.

А с российскими правозащитниками вы сотрудничаете?

Мы очень тесно работаем с российскими правозащитниками, и я хочу еще раз сказать им большое спасибо. Они идут не только против режима, но и против подавляющего большинства жителей России. Мы вместе работали с самого начала войны в 2014 году, потому что для нас был закрыт доступ на оккупированные Россией украинские территории, и российские коллеги помогали нам защитить там права людей. Это касалось и случаев пыток, и незаконного заключения, и неоказания медицинской помощи, отказа в доступе независимого адвоката и прочих базовых вещей.

После полномасштабного вторжения мы стали работать даже интенсивнее. Хотя в самой России тоже происходит огромное количество случаев нарушений прав человека. Мой коллега Олег Орлов — председатель ликвидированного правозащитного центра «Мемориал» — сейчас под судом. По сути, его судят за правду и за правозащитную деятельность. Коллеги из России никогда не отвечали нам отказом, когда мы обращались к ним за помощью. И это показывает, что когда у тебя нет никаких инструментов, кроме слова и собственной позиции, ты все равно очень многое можешь сделать.

Я буду честной, позицию сотрудничества разделяют далеко не все мои украинские коллеги. Многие держат дистанцию, они просто не хотят иметь ничего общего с россиянами, даже для помощи и защиты людей. Я по-человечески могу это понять, это реакция на боль.

Вы верите в возможность примирения украинского и российского народов?

Я расскажу показательную историю, которая отображает настроение украинского общества. В Украине одна психолог провела опрос, чтобы выяснить, от кого украинцы хотели бы услышать слова прощения. Кто должен извиниться с российской стороны за агрессивную войну: Путин, Лавров, Дума, правительство РФ? Может быть, российская армия или российская интеллигенция? Или российский народ в целом? И преимущественно люди отвечали: «Мы ни от кого не хотим слышать извинений». Это означает, что людям в Украине нужны не извинения, а что-то другое. Им нужна справедливость.

В прошлом году также проводился всеукраинский опрос, у людей спрашивали: «Что для вас будет самым большим разочарованием после того, как война кончится?» 65% респондентов ответили, что самым большим разочарованием будет безнаказанность за российские военные преступления. И это один из моих ориентиров.

Я с большим уважением отношусь к историкам, и, собственно, то, что мы собрали, имеет важную роль для исторической памяти и воссоздания правды, а также для разных культурных исследований. Но, в первую очередь, мы это собираем для справедливости, чтобы рано или поздно Путин, высшее политическое и военное командование РФ и все, кто совершали эти преступления, оказались перед судом и были наказаны. Мне кажется, это важно не только для людей в Украине, в Чечне, в Сирии или в Грузии. Это нужно сделать, чтобы предотвратить нападение на новые страны, которые могут быть следующими жертвами российской агрессии.

Скажу честно: я себе визуализирую картинку, как надену самое лучшее платье, у меня будет красная помада, и приду, как победительница, на судебное заседание, где будут судить Путина. И, как любой диктатор, который утратил власть, он будет выглядеть очень жалко.