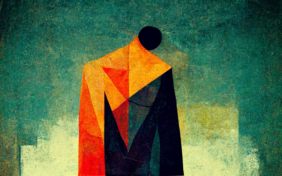

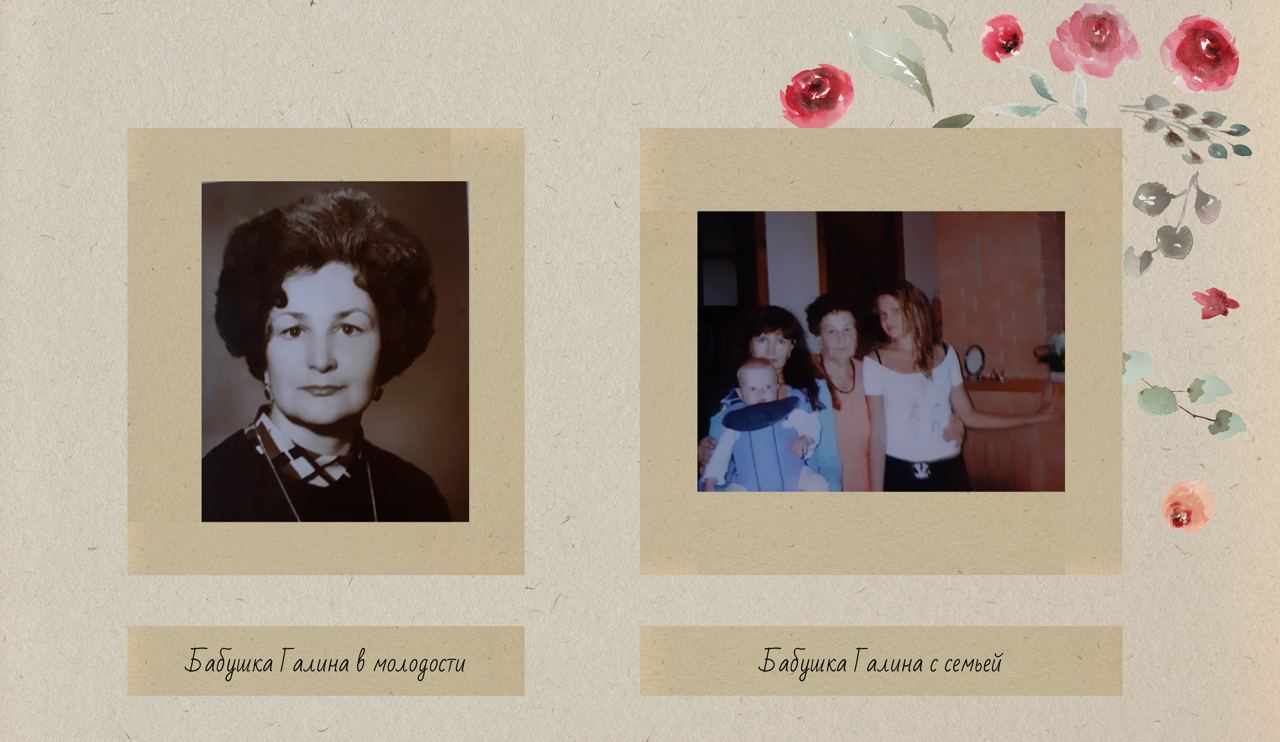

Мария, Калининград, 25 лет. Бабушка Марии покончила с собой шесть лет назад

Мне тогда было 19 лет, я заканчивала колледж и думала, куда поступать дальше. Это произошло в феврале, абсолютно для нас неожиданно. Бабушка Галина жила с дядей, старшим братом моей мамы, и в последнее время у нее были бзики с поведением: она занимала деньги у людей, носила их в какие-то банки, которые обманывают акционеров и обещают им золотые горы. Она, к сожалению, на это повелась и отнесла туда более двух миллионов рублей. А потом были долги. Какие-то люди начали на нее с долгами давить, а банк способствовал этому. Человек она была уже пожилой, ей было под 80 лет.

В дни перед самоубийством она сильно агрессировала, была в плохом состоянии, но отказывалась от [вызова] скорой — она всегда боялась врачей. Дядя старался постоянно быть с ней вместе, прятал от нее веревки, ножи и прочие вещи, которыми она могла себе навредить — определенные предпосылки уже были. Разговоров с ней я избегала — каждый раз это кончалось слезами и агрессивными заявлениями в адрес меня и других близких. Рядом с ней всегда были мама и дядя. Мы с братом — ему тогда было 32 года — держались подальше. Думали, в какой-то момент ее отпустит.

В тот день дядя ушел в магазин буквально минут на десять, вернулся, и дома ее не нашел, подумал, что бабушка ушла куда-то прогуляться. Он опоздал, наверное, минуты на три. Дверь в подвал дома была распахнута, и когда он спустился туда, она уже висела — он первый это увидел. Мне кажется, даже самый непьющий человек после такого запьет. Мы сейчас с женихом иногда к нему приезжаем, и он до сих пор спустя шесть лет с такой болью говорит об этом, ни с чем не сравнить.

Я узнала о самоубийстве, когда пришла домой после музыкального колледжа. Мама должна уже была вернуться, и я ей позвонила, чтобы узнать, где она. Она рассказала, что бабушка умерла — повесилась. Меня тогда переклинило, через час у меня была тренировка. Пришла в зал, половину занятия провела в каком-то состоянии аффекта. Я рассказала тренеру, что бабушка умерла. Мы сели и молчали, у меня не было слез, такая я была опустошенная.

Когда я вернулась домой, я поняла: единственное, что сейчас надо делать — это спасать и поддерживать маму. Я взяла на себя обязанности по дому, готовку. Ночью обязательно просыпалась, проверяла, как она, не нужна ли ей помощь, потому что у мамы слабое сердце.

Она довольно сильный человек, она приняла эту новость без слез. Ни перед папой, ни перед братом, ни передо мной она эмоций не показывала, тщательно их скрывала. В принципе, мы все переживали это глубоко в себе, такое ощущение, что по отдельности. Я злилась на бабушку, потому что дядя, ее сын, страдал, наверное, больше всех. Для него это был серьезный удар. И мама не могла его понять.

Мама не работала и, может быть, поэтому ей удалось сохранить в себе силы. Она продолжала возить меня на занятия в колледж, помогать с фортепиано и вокалом. Жизнь шла своим чередом, но была какая-то дыра, которая постоянно кровоточила, с каждым днем все тяжелее и тяжелее. Началась уже фаза непринятия — бабушка не могла так поступить, только не сейчас! Накануне самоубийства она говорила, что хочет послушать, как я пою на концертах, что хочет понянчить своих правнуков.

Когда человек уходит не своей смертью, его в принципе очень сложно понять. Мне кажется, каждый человек когда-то думает о самоубийстве, но люди, которые нас окружают, наши близкие, наши любимые, раз за разом становятся причиной жить и гнать эти мысли.

Почему мы не стали причиной жить для бабушки? Возможно, мне стоило как-то перешагивать через свою гордость, через обидные слова, которые она мне говорила в порыве гнева. Возможно, что-то из этого было и правильно. Но в тот момент я думала больше о своем будущем, чем о других, ушла в эгоизм.

Когда я повзрослела, меня тоже стали посещать суицидальные мысли. Я иногда задумывалась — может быть, это нормально, когда человек думает о суициде? Но я понимала, что это ненормально, неправильно. Я говорила об этом с близкими и слышала, что мне надо чем-то отвлечься, заняться делом.

Возможно, бабушка тоже слышала от нас не те слова поддержки, но я все равно не могу ее оправдать. Ей надо было просто сказать: «Народ, мне нужна помощь». Да, сейчас психиатрия сильно развилась, но одной ее мало, к тому же это лотерея — кому-то с таким лечением повезет, кому-то нет. Большинство наших препаратов вызывают много побочек, а люди сейчас клинически не здоровы.

Бабушка, например, страдала бессонницей, спала очень тяжело, ее мучали боли. Ей делали капельницы с витамином D, повышающие серотонин, и ей становилось легче — но, видимо, ненадолго.

Еще, возможно, сказалось ее непростое прошлое. В 14 лет у нее был аборт, она была очень тяжело изнасилована. Во время войны родители оставили ее, когда ей было 11-12 лет, она жила одна с коровой и козами. Уже во взрослом возрасте ей изменил дедушка, и она ему изменяла. Может, ей стало страшно, что мы тоже можем ее предать.

Что-то мне подсказывает, что самоубийство все равно случилось бы, какими препаратами ни лечись, — только чуть позже, и тогда это стало бы еще более сильным ударом. Сейчас очень сложно судить, насколько «вовремя и правильно» это произошло.

Главное, что бабушка научила нас любить зверей и людей. Она часто спасала животных, боролась за них, даже воевала. К ней домой приходишь, а у нее там все новые щенки, котята. И она была очень справедливым человеком, старалась жить уважая всех. Сейчас я понимаю, что мне хочется ей столько рассказать. Даже не спросить у нее совета, а просто поговорить.

У нее часто были приступы агрессии, она могла и поднять руку. Но каждый раз она очень быстро отступала и об этом сожалела. Она не обижала мою маму, по крайней мере, когда она уже взрослая была.

Самое главное — бабушку удалось отпеть. Это случилось полтора года спустя самоубийства, когда я уже выпустилась из колледжа. Июль, мне остается сдать один экзамен, вдруг звонит мама и говорит, что священник возьмется ее отпевать. Я как раз шла по парку Горького и остановилась возле небольшого сквера — поняла, что наконец-то плачу. И от горя, и от счастья одновременно. В этот момент я простила бабушке все.

Если бы сейчас я на секунду ее увидела, я бы сказала: «Бабушка, я записала твою любимую песню». Она любила слушать иностранную музыку и, в отличие от мамы, никогда не пресекала меня за вкусы — и я записала ее любимую песню, но не успела ей передать.

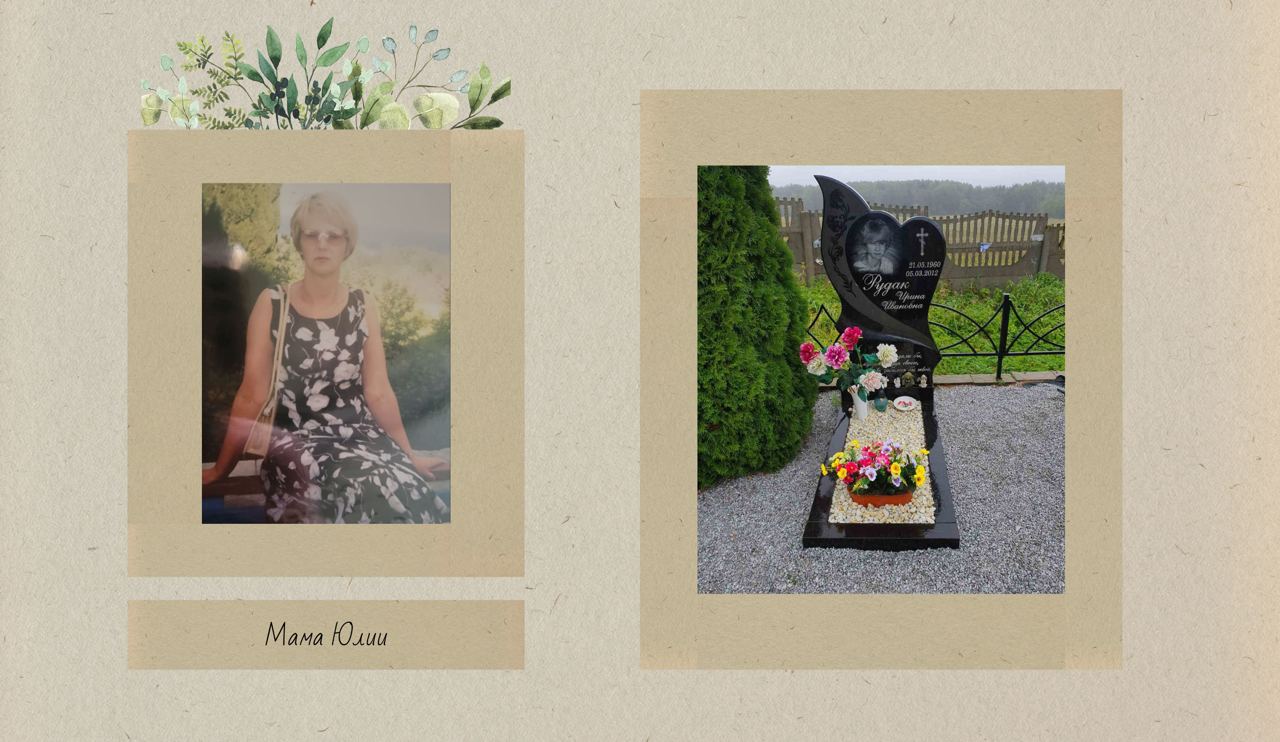

Юлия, Минск, 35 лет. Мама Юлии покончила с собой 10 лет назад

Это случилось 10 лет назад, пятого марта, в Минске. Мы жили с мамой в одной квартире. Самоубийство произошло ночью, почти на глазах всей семьи. Я тогда была беременна и часто вставала в туалет. Проснулась и увидела, что мама стояла возле окна. Я подумала, что ей, как обычно, не хватает воздуха. Я спросила: «Мам, чего ты стоишь?», она ответила: «Ой, сейчас я пойду лягу спать». Когда я шла обратно к себе в комнату, она уже лежала в кровати. Только потом я поняла, что она стояла у окна в уличной одежде, а не пижаме.

Когда она выпрыгнула из окна, мой отец услышал какие-то крики и пошел посмотреть, что происходит. Он сначала не понял, что это была мама. Когда он забежал в ее комнату и увидел, что ее нет, он ринулся ко мне в комнату и разбудил. Мы все побежали вниз. На улице лежал снег, пока мы вызывали скорую помощь и полицию мама была еще жива.

Полиция приехала первая, скорая почему-то очень долго не приезжала. С момента вызова прошло где-то 40 минут, милицейские сами бегали по району и искали фельдшеров, думали, что они не могут найти заезд во двор. Когда скорая наконец приехала, ее забрали, а милиция нас стала допрашивать и обыскивать квартиру, очень долго, может, часа четыре, — они пытались понять, самоубийство это или убийство. Когда нас отпустили, мы поехали в больницу. Ей на тот момент еще проводили какие-то операции, нас, естественно, никто никуда не пустил, и мы поехали домой.

На следующий день я позвонила в больницу около 10 утра. Я дозвонилась до нужного отделения и врача только где-то в полдень. Мне сказали, что мама скончалась в 8 утра. То есть нам никто даже не позвонил [сообщить об этом].

Когда она еще лежала под нашими окнами в нас, конечно, теплилась надежда. Пусть она будет переломная, неходячая, но живая. В скорой долго успокаивали, что у нее просто множественные переломы, к тому же, она упала на снег. Даже допрос милиционеров нас как-то подбодрил, заставил думать, что она все-таки будет жить.

Конечно, когда сказали, что ее нет в живых, это была просто истерика, мозг сразу отключился. Я была тогда очень молодая — 25 лет, третий месяц беременности — вообще не понимала, что мне делать, куда бежать, как в таких ситуациях быть. Я до этого никого не хоронила, и не знала последовательности действий, что конкретно нужно предпринять. Поэтому обратилась к своим тетям, они могли более адекватно себя вести в этой ситуации.

Я прошла все эти стадии — отрицание, гнев, торг, депрессия, смирение. Сначала я очень винила ее. У меня было чувство, как будто мне пять лет, и она меня отдала в детский дом, — брошенность, ненужность. Затем была злость. Я осталась жить в квартире с мужем и отцом и на меня, как на единственную женщину в семье, сразу легли готовка, глажка, стирка. Плюс я была беременна и мне постоянно было плохо. Я гневалась на нее, что она вот так одним махом себя оградила от всего, а я теперь должна за всеми ухаживать.

Потом, через год, пришло осознание, что я, может быть, что-то сделала не так. Или не только я? Может быть, и отец что-то недодал ей? Вот так мы прошли все эти этапы принятия, каждый из нас по-своему. Мы как-то особо не разговаривали в семье на эту тему — кто прав, кто виноват, каждый сам себе на это отвечал.

Мама болела раком. Все произошло как-то очень быстро. С момента, как мы узнали о болезни до самоубийства, прошел, наверное, год. В начале все было неплохо, она прошла лечение, вошла в ремиссию. Но ей продолжили делать радиотерапию. Позже, когда я жила в США, я узнала, что там врачи вообще не делают такие процедуры, потому что они очень влияют на мозг человека, в 90% случаев загоняют человека в депрессию, что, собственно говоря, с нашей мамой и произошло.

После этой радиотерапии я стала замечать, что у нее начались сбои в настроении. Это было не так, как у всех: «Ой, у меня депрессия». Теперь я знаю, что такое настоящая глубокая депрессия — человек утрачивает способность самостоятельно жить, становится полностью неадекватен. В таком состоянии она прожила всего лишь один месяц.

Она могла сидеть на диване и смотреть в одну точку часами и не слышать вообще, что происходит вокруг. Я разговаривала с ней, спрашивала что-то, а она даже не реагировала. А потом начинала плакать. Иногда мама приходила в себя и небольшими такими урывками участвовала в нашей жизни, но в целом она все время находилась где-то очень далеко.

В этом состоянии она ничего не говорила по поводу того, что может наложить на себя руки. Но до депрессии мама говорила мне: «Я наверное, что-то с собой сделаю, хоть я и в ремиссии, я знаю, что заболею и буду болеть». Она как-то психологически не могла принять и поверить в то, что она в ремиссии, была убеждена, что не сможет победить рак.

Когда я узнала пол своего ребенка, первой, кому я сказала, это маме. Мы с мужем долго не могли зачать ребенка, беременность была для нас очень долгожданной, все радовались, что у нас, наконец, получилось. А мама — взгляд в стенку и больше ничего. И только через часа три я застаю ее плачущей. Я говорю: «А чего ты плачешь?». И она говорит: «Вот видишь, что со мной происходит. Я даже не могу адекватно порадоваться за тебя». Ее ничего не радовало.

Она могла капризничать хуже ребенка. После работы я приходила домой и замечала, что она ничего не ела. Я спрашивала ее, почему. Она говорила: «У нас ничего нет». Я возражала: «Ну как ничего нет? Посмотри, полный холодильник еды. Я же тебе все приготовила». А она как ребенок: это я не хочу, это я не буду. Чтобы ее накормить хоть чем-то, надо было угождать ей прямо как маленькой. В силу своего возраста я тоже начинала психовать, плакать, но ругани между нами не было — она даже не вступала в ссоры, настолько была закрыта.

Мы записали ее к психотерапевтам, но это не увенчалось успехом — они просто не могли ей помочь. Кто-то выписывал ей таблетки, кто-то предлагал «поговорить», но все было ни о чем. Мы посетили трех или четырех специалистов, и ни один из них не добился никакого результата.

Я даже думаю, что один из них повлиял на исход этого всего, штатный психотерапевт из онкобольницы. На приеме он сказал ей: «Что вы хотите? У меня отец с четвертой стадией рака, уже в третий раз лежит на операции». Не мама изливала ему душу, а врач ей — что у его отца рецидивы. А это было как раз то, чего мама боялась больше всего. Тогда мама сказала, что если уж врачи не могут вылечить своих родных, что уж говорить о нас.

После этого разговора она как-то совсем поплохела, стала искать для себя нетрадиционные методы лечения, хотя по документам была в ремиссии, — ходила к каким-то гадалкам, заказывала травки-муравки. Кто-то дал ей номер одной гадалки и сказал, что если она не поднимает трубку, значит понимает, что человеку уже не помочь, что он ходячий труп. Мама позвонила этой женщине, и она не подняла трубку. Пазл в голове мамы сложился — и вытащить его было невозможно.

На моей жизни это самоубийство очень отразилось, первые два года было очень-очень тяжело. Родился ребенок, и я вообще не понимала, что мне с ним делать — мамы нет, никто не подскажет. Я постоянно впадала в какие-то истерики. Потом стало немного легче. Конечно, пережить это невозможно, ты можешь только научиться жить с этим. Как говорит мой муж, всегда, когда я рассказываю какие-то истории, я начинаю отсчет времени именно с того момента: «это было еще когда мама была жива», или «это уже было после смерти мамы».

Нам с детства внушают, что самоубийство это плохо, а почему никто не объясняет. В храме тебе как родственнику самоубийцы ничем не помогут, а каким-то посторонним людям ты стесняешься сказать об этом, думаешь, что посмотрят на тебя как-то косо.

Но на самом деле, когда я столкнулась с этим, оказалось, что даже в моем окружении было много людей, которые точно так же потеряли своих родных, у моего одноклассника так же умер отец, у моей соседки. Оказалось, что это не какое-то исключение из правил: много-много людей решают таким образом закончить свою жизнь. И почему об этом нельзя говорить? Почему такой запрет? Никто не объяснил.

Первое время я не могла ни с кем говорить об этом, даже думать, сразу начинала плакать. Потом, через два года, я рассказывала друзьям и родным, что произошло и почему — и мне даже казалось, что становится легче. Посторонним людям я не говорю так открыто. Могу сказать, что она просто умерла от онкологии.

На сегодняшний момент я бы хотела сказать ей, что если она приняла такое решение, то, наверное, ей было так лучше и легче. Но еще — что нам всем было очень тяжело, и что мы ее любим.

Роман, Красноярск, 41 год. 24 года назад покончил с собой старший брат Романа, три года назад — отец

У меня был старший брат, звали его Василий. Как-то вечером он приехал домой, дома была одна мама. Он пообщался с ней, посидел, пошел в мою комнату, и каким-то образом, пробив двойное стекло, вылетел с 6 этажа. В окне была маленькая дырочка. Мама услышала звон стекла, не поняла, что происходит. А потом, когда увидела, закричала. У нее пропал голос, сперва она хотела тоже выпрыгнуть за ним. А потом выбежала на улицу. Он уже был мертв. Смерть была мгновенная, он прыгнул так, чтобы наверняка умереть. У всех был шок. Мы не могли понять, что же такое произошло.

Тогда были 90-е годы, ему исполнилось 27 лет. Думали, может, он попал в какую-то историю, может, еще что-то. Он не пил, спортивный такой был, никогда не курил. Ничего вроде не предвещало беды, но были какие-то моменты, — мама потом уже мне рассказала, что в его разговорах проскальзывало, что его скоро убьют. Я по жизни тоже замечал за ним какие-то такие странные фразы. Общаемся с ним о будущем, и он такой: «Да меня уже тогда не будет». Вот как-то так он к жизни относился. При этом он жизнерадостный парень был, у него было много друзей, он пользовался популярностью у девушек, но семью завести не успел.

Мне тогда было всего 17 лет, я был в другом городе, в тюрьме (в колонии для несовершеннолетних в Канске, — «Черта»). Я получил от родителей телеграмму с фотографиями с похорон брата. Когда я увидел брата в гробу, мне стало на все так наплевать. Я тогда был на хорошем счету у тюремной администрации, но резко просто стал безразличным ко всему. Я начал думать о людях, кто мне плохо делал в тюрьме, хотел их наказать. Дошло до того, что мне чуть не добавили срок. Меня отправили сидеть в одиночке, все стало очень плохо.

Я не смог даже условно-досрочно освободиться с малолетки. В итоге в 18 лет меня отправили во взрослую колонию. Не знаю как, но как-то все обошлось. Я никого там не убил. Были такие личности из числа заключенных, которые мешали жить, но у меня духу не хватило.

В администрации знали про мою ситуацию, многие меня там поддерживали: психолог, главврач, некоторые оперативники. Даже несмотря на то, что последние полгода я сидел в камерах и у меня продолжались вспышки гнева. Мне было на все плевать. Не знаю, как я вообще досидел срок без продления.

Злость была внутри, что брата нет. Еще ведь не знаешь из-за чего, думаешь, может, куда залез? Он такой был — как будто сам искал смерти, мог в такие переделки встрять. Не боялся подраться ни с кем, не боялся, когда в него человек стрелял. Он ему потом еще руку сломал.

Он это сделал именно в тот день, когда меня отправили в колонию, 9 марта. А у отца 12 марта был юбилей, ему исполнилось 50 лет, — и тогда же похороны брата. Он маме до этого передал новую рубаху и сказал, чтобы она подарила отцу. И он выпрыгнул из моей комнаты, хотя у него была своя. А перед этим он мне письмо прислал: «Ты помнишь, что у тебя всегда есть брат? Я всегда с тобой, всегда. Всегда тебя поддержу». Фотографию мне маленькую выслал свою. И сразу после этого письма буквально следующее я получил про то, что брат умер.

Я начал думать, почему именно девятого числа, когда меня посадили, почему именно в моей комнате, как будто какую-то вину передо мной чувствовал, что не воспитал меня нормально. Он на 10 лет старше был, не смог меня защитить от тюрьмы. Я думаю, у него какие-то серьезные проблемы были, потому что он был рисковым парнем и очень сильным духом. Никогда не боялся с какими-то сильными людьми подраться. И его всегда везде начинали уважать. Когда мы переехали жить в новое место, там у него была стычка с тремя мужчинами, и он им показал — так, что они его боялись. Он занимался боксом и дзюдо много лет, хотя по нему не скажешь: он такой щупленький, блондин голубоглазый.

Дальше жизнь вроде шла потихоньку, как-то плавно время шло. И в 2019 году родной отец, пенсионер, тоже ни с того ни с сего покончил с собой. Просто однажды утром ушел, как бы к терапевту, попрощался и не вернулся. Только потом я уже понял, что взгляд у него тогда был какой-то другой.

Перед его самоубийством буквально за час мне снился сон, будто я вижу человека в белом. Я не могу это объяснить, но подсознательно я подумал, что это ангел. А потом я понимаю, что это мой брат Вася. И он мне машет, как будто руки ко мне тянет. Вижу руки, они трясутся перед моим лицом, и он кричит: «Отец, папа, папа, отец!». Я проснулся, и мне как-то жутко было и так плохо. Я никому ничего не сказал, пошел умылся, заварил чай, хотел уже уходить, и вот отец позвонил маме.

Он попрощался и сказал ей, что находится в гараже и что ему очень плохо. Мама заплакала. Я сразу побежал в гараж. Отец только-только, видимо, умер — повесился.

Оказывается, все утро был в гараже, готовился, переоделся в рабочую одежду, телефон убрал в чистую одежду, все у него аккуратненько разложено, а сам повесился. Не помню, в каком состоянии я в тот момент был. Я кричал. Сбежались соседи, полиция приехала, я там несколько часов с ними еще находился. Не знаю, как я это перенес. Я даже не знал, как маме сказать. Она думала, ему просто поплохело что-то.

Я даже никогда в жизни не мог подумать, что у меня в семье такое будет. Я, конечно, потом уже много сопоставлял, что в наших с ним разговорах тоже были моменты, про самоубийц иногда разговаривали. Отец сам не одобрял самоубийц. А потом, наоборот, начинал почему-то говорить, что это сильные люди. Но я тоже всегда оправдывал брата, поэтому соглашался с ним.

Я помню, задумывался, что мало у кого в семье случается несколько самоубийств. За брата я всегда боялся, любил его. С отцом, конечно, спорил, где-то боялся. Но когда отца не стало, я, конечно, осознал, что я его сильно люблю. И вот я думал — что его сподвигло совершить такое? Ну были у него какие-то болячки, ну не было у него работы в 71 год. А потом я уже понял, что отец к этому шел [последовательно], перестал работать, находил то одну болячку, то другую, то третью, по врачам при этом не ходил.

Я предполагаю, что у отца был невроз, потому что у него панические атаки из-за смерти сына были — он из помещений резко хотел выйти на улицу, выбежать. Он обращался к неврологу, и ему сказали, что это все из-за хондроза, прописывали ему «Афобазол». Но эти симптомы продолжали его мучить. Один раз я смотрю, он идет, идет, быстро уходит в зал, ложится, потом лежит-лежит, и у него в глазах какое-то смятение, как когда человека накрывает страх. И мама рассказывала, как он один раз лег в коридоре и сказал, что его накрывает, что ему плохо, что сейчас умрет. Ему тогда вызывали скорую.

Иногда у него были вспышки гнева. Какая-то безобидная шутка с моей стороны, чтобы приободрить, а он отвечает: «Ты меня точно доведешь, я когда-нибудь вздернусь». Я дар речи потерял, настолько не ожидал, что он такое ляпнуть может.

У меня на второй день после его самоубийства начались сильные панические атаки. Я не мог нормально спать примерно девять месяцев, меня выбрасывало из сна постоянно. Началась жесткая кардиофобия (патологический страх смерти от сердечного заболевания, — «Черта»), один симптом за другим. Начал даже замечать, что заикаюсь, давление начало скакать.

У меня начался жуткий невроз. Я не знал, что делать. Мне одна девушка посоветовала сходить к психологу, психотерапевту, но мне они сказали, что надо сначала пройти через психиатра. Психиатр мне поставила тревожно-депрессивное расстройство, назначила какие-то препараты, мне от них было не очень хорошо. Я их выкинул и ей так и сказал.

Мне было весной очень плохо. Сейчас осень, и опять все симптомы полезли. То спать не можешь, то опять кардиофобия, то экстрасистола (внеочередное преждевременное сокращение сердца или отдельных его камер, наиболее частый вид аритмий, — «Черта»). Вроде время прошло, иной раз как будто отвлекаешься, а потом опять накрывает.

Сейчас, мне кажется, у меня происходит невроз. В такие моменты навязчивые мысли появляются: «Сейчас я кому-то причиню что-то или сейчас сам себе что-то сделаю». Эти мысли пугают. Вот я смотрю на человека, у меня появляется в голове это, я этого боюсь, мне плохо, потом паническая атака. Если не разбираться в этом, появляется страх того, что сходишь с ума. Начинаешь загоняться: страх смерти, страх инфарктов и инсультов. И у меня это все уже несколько лет периодически проявляется.

Два года у меня перед глазами отец в петле был. Я прямо каждый день его видел в петле. Допустим, я ложусь спать, а у меня опять это мелькает. Я не мог. Я каждый день это вспоминал.

Просто тяжело, конечно, это осознавать, с этим жить. Может быть, после этого у меня в жизни все так плохо пошло, что я не смог создать семью. Из-за этого были нехорошие мысли: детей нет, значит терять нечего. Остановило то, что мама уже пожилая и здоровье у нее тоже не особо крепкое — кто о ней позаботится? У мамы даже есть обида на него, что он предал нас, как будто нам здесь хорошо. А он вот так избавился от всех проблем.

Я даже с мамой по телефону созванивался и начинал: «Как он мог, как он повесился?». И помню — говорю-говорю и начинаю плакать прямо. Легко сказать: «Пережить это». Я тоже думал — надо просто пережить. Три месяца, потом полгода — а потом понял, что даже через год я не смогу от этого избавиться.

У меня двоюродный брат тоже ни с того, ни с сего зарезал себя. Был Новый год, я хотел позвонить ему поздравить. Я не стал этого делать, уехал к знакомому, мы сидели с ним за столом, и я говорю: «Да, кто-то Новый год отмечает, а кто-то похороны готовит». Я не знаю, зачем я это вообще сказал. Но наутро я узнал, что ночью зарезался брат. Мы с ним в хороших отношениях были, тоже ничего не предвещало беды. Просто он был замкнутый чуть-чуть, одинокий, семьи не было, 32 года. Тоже раньше спортом занимался, должен был служить в спецслужбах, у него высшее образование.

И он мне лично про самоубийство брата всегда говорил: «Нас Вася предал». А в итоге сам в Новый год, когда дома никого не было, самоубился. Взял самый большой нож, встал перед зеркалом и зарезал себя. Дядька пришел с работы ночью, домой заехал, а он лежит. А дядька спустя пять лет разбился на машине.

Порой начинаешь задумываться, почему в семье такая ситуация. Это же страшно, особенно для посторонних людей. Для некоторых неприемлемо. Соседи, говорят, шепчутся. И ты понимаешь, что тебе с этим жить, что они все это знают. Кто-то считает, что это грех, кто-то — просто думает, что какая-то семейка непонятная. И ты всегда про это знаешь, что у тебя брат самоубийца, отец самоубийца, что жизнь непонятно вообще как идет.

Если бы я мог им сейчас что-то сказать, я бы не стал их винить, это было бы неправильно. Я бы сказал им, что мы их любим, что помним о них, что они для нас самые дорогие люди в этом мире, что мы с мамой всегда их вспоминаем. Конечно, нам тяжело принять их выбор, и мы не можем его принять. Но это факт, от которого никуда не деться, уже ничего не изменишь. Сказал бы, что мы прощаем их за это. Чтобы они знали, что хоть мы иногда где-то и сердимся, на самом деле, мы их любим, помним, нам их очень не хватает.